靴屋の店員さん

金曜日の夜に、思い立って靴屋さんに行きました。

靴はだいたい決まったお店で買うのですが、そのときもそのお店に行きました。

そこは以前は店員さんが固定されていたのですが、お店が少しだけ大きくなって、店員さんが固定メンバーではなくなってきています。

その店員さんの中に、わたしがこれまで見たあらゆる販売員の中で、ナンバーワンの女性の店員さんがいます。

あらゆる販売員の中で、なので、わたしが入ったことのある服屋さんの販売員はもちろん、ブランドバッグのお店の販売員もすべて含みます。

お店に入る瞬間、その店員さんの姿が見え、「やった」と思いました。

その靴屋さんにはときどき行っていましたが、その店員さんには1年以上お会いしていなかったと思います。

1年以上お会いしていなかったのでわたしは名前をなかなか思い出せず、名札を見てカンニングしました。

でも、その店員さんは、カードも何も出していないのに「中西さん」とわたしの名前を普通に呼んでいました。

靴を2足試着して2足とも購入しました。

1足目を試着しようとするときに、店員さんが、わたしの足の大きさを目測でサイズを見ているのがわかりました。

足のサイズが目測で分かるのはなかなかすごいことで、トレーニングされていないとできないです。

わたしは麻酔科医なので、人を見てその人の体重がだいたいわかります。顔の写真であっても、身長のデータがあれば体重がおおよそわかります。

薬の量を体重で微調整するので、慣れているからです。

「足のサイズを目測ではかっているなぁ」と感心しながら、靴を持ってきてもらいました。

ここでは淡々と書いていますが、店員さんは終始嬉しそうで、キャッキャしていて、こちらまで嬉しくなります。

1足目に試着したのが写真の靴で、ブロンズ色のフラットな靴です。

フラットな靴はあまり履かないのですが、試着してみると肌色とのバランスが良い色味でした。

自分では良く分からないのですが、店員さん的には非常に似合っていたらしく、こちらがびっくりするぐらい喜んでいました。

彼女は「自分が自信をもって販売しているものが、客に似合うこと」が本当に嬉しいのだと思います。

ただ「お似合いです」というのはよく聞くフレーズですが、似合っていることに対して心から喜ぶことができるところが、わたしが彼女をプロだと感じる部分だと思います。

この日の帰り道に、「プロってなんだろう・・・」と考えていました。

世界には数えきれないくらいの職種があり、それぞれにProfessionalが存在します。

ひとつの結論として出たのが、ある職種のプロの人が「やった!オレってすごい!」と言い続けていたら、それは「自称プロ」にすぎないのかなと思います。

「やった!オレってすごい!」というのは抽象度の低い喜びです。

本物のProfessionalは、「自分が喜びを感じる対象」が存在し、その対象に対して抽象度の高い喜びを感じるのかなと思います。

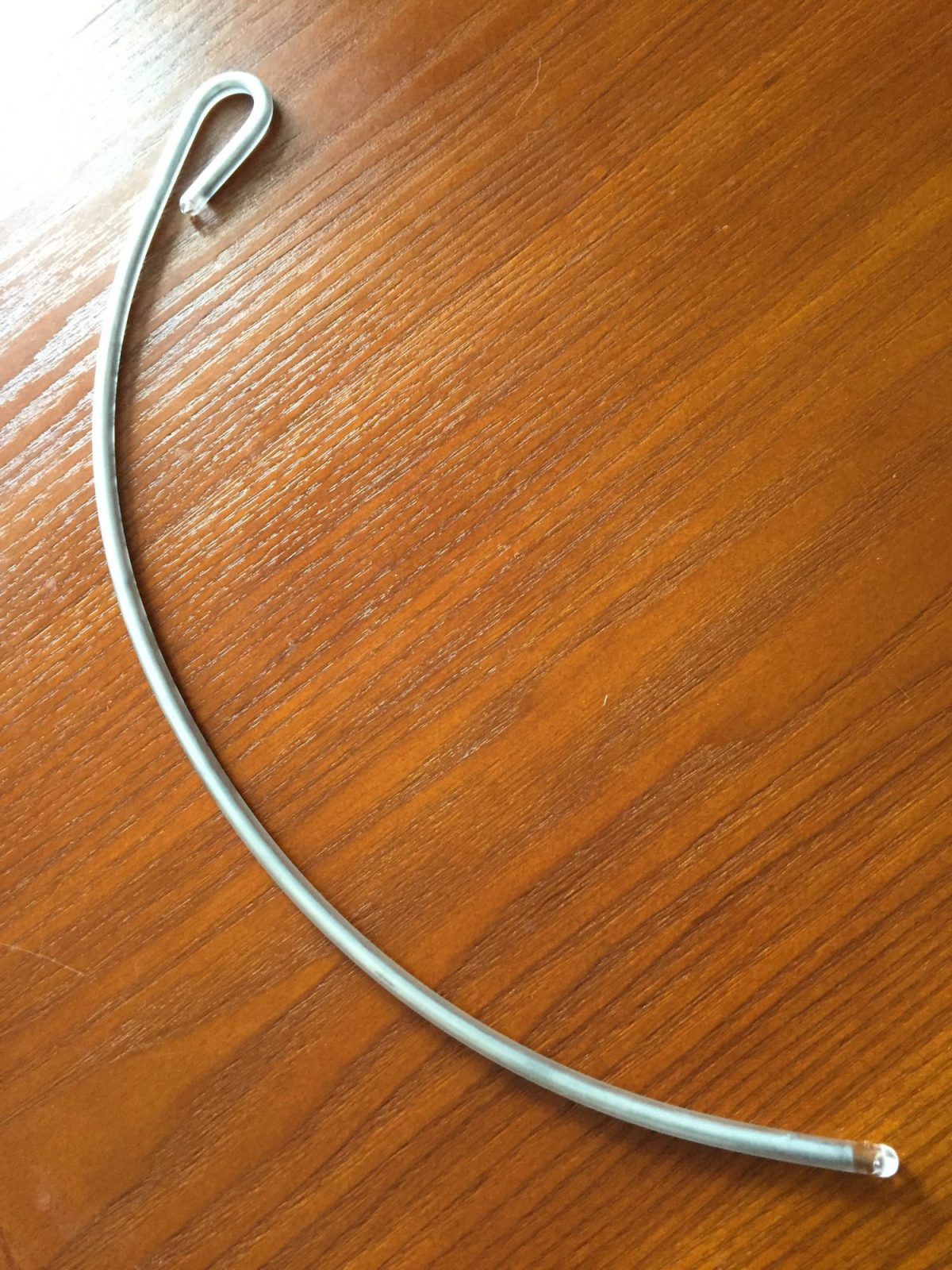

スタイレット

これはスタイレットと呼ぶ道具で、患者さんに気管内挿管する際に使います。

気管内挿管とは、気道確保のひとつで、肺につながる気管の中にチューブを入れ、呼吸できるようにするものです。

全身麻酔の場合は、基本的には患者さんが完全に眠っている状態で行います。

気管内挿管の際の挿管チューブの素材は、ポリ塩化ビニルが多いようで、弾力のある柔らかさです。

挿管チューブに柔らかさがあるため、気管内挿管する際に、チューブの形状を固定するためにスタイレットを「芯」として使います。

スタイレットを使う麻酔科医と使わない麻酔科医がいますが、使わずに挿管をトライして難しかった場合はスタイレットを入れます。

わたしは基本的にはスタイレットを用いることが多いです。

挿管チューブにはたくさんの種類があり、スタイレットにもいくつか種類があります。

このスタイレットは金属をPVCコーティングしたもので、かなり使いやすいです。

このスタイレットは、ある病院で不要になったものを、他の病院で使おうと思いいただいてきたものです。

スタイレットは、所詮ツール、されどツールで、使いやすいに越したことはありません。

古いスタイレットの中には、あまり機能を果たさないものもあります。

コーチングの技術は、より素晴らしい人生を生きるためのツールだと、わたしは考えています。

そのコーチングというツールを、それぞれのクライアントにとって使いやすい状態で、かつ、一生使える状態で、お伝えしていきます。

美徳を疑う

昨日、服に違和感を感じたことについて書きました。

そしてそれは、ゴールに近づく過程で起きる現象のひとつだと書きました。

服に関して思い出したことがあり、書こうと思います。

わたしの親友の一人に、大学のころからの友人がいます。

同じ大学で学び、いまはある科の医師です。

日本では珍しい血液型で、日本においての人口比率は0.1%ぐらいです。

ちなみに、血液型構成比率は世界各地で当然のように異なるので、血液型と性格を結びつけるのはあまり意味がないように感じます。

話を戻しますが、大学生のときに彼女と話しているとき、彼女がふと言った言葉を今でも覚えています。

「でも、去年着た服、今年は着れなくないですか?」

そのときは、裕福な家庭なのかなと思いましたが、おそらく一般家庭です。

友人の服は特別華美や高価なものでなく、そのときに似合うものを着ています。

いまふり返ると、裕福かどうかではなく、そういう教育を受けていたのだと思います。

わたしが子供のころ母親に「物持ちが良い」こと、つまり、物を大切に長くもたせることを褒められていました。

「物持ちが良い」ことが美徳のようでした。

大切にできる、という能力を褒めている以外に、母親にとって都合が良かったのだと思います。

先ほどの友人の言葉を思い出したとき、友人は、未来に向かう教育を受けていたのかなと感じました。

親からうけた影響は、良いものも悪いものも、自覚しない限り一生自分に影響を与え続けます。

あなたの習慣となっているもの、あなたの常識を、いろいろな違う視点からとらえ直す習慣をつけてください。

服を捨てる

わたしの平日の普段着はシンプルです。

パンツとTシャツ、必要であれば上着やストール、だいたいパターンが決まっています。

変わるかもしれないという意味で、決まっていました、としておきます。

勤務先でオペ着という制服に着替えるというのもあり、シンプルで自宅で洗えるものに統一していました。

今日部屋を出て、マンションのエレベーターの鏡に映った自分を見て、違和感を感じました。

そして勤務先に着いて、勤務先のエレベーターで「この服捨てなきゃ」と思いました。

自分ではその服を着ていることが変な感じだったのですが、おそらく周りからは普通に見えているのだと思います。

もしも、勤務先の最寄り駅に駅ビルがあったら、そこで服を全て買い替えていたと思います。

あいにく、駅ビルはなく洋服を売っているところがなかったので、そのまま帰宅しました。

先日、田島コーチの『靴は覚えている』という記事がありましたが、まさにその、服バージョンを経験したところです。

服も、身体に馴染むものです。

今日来ていたのは、高価ではありませんがフランスのデザイナーが出していたブランドのもので、約2年前に、デザインそのものをやめてしまいブランドがなくなりました。

他には出せないデザインのものを出していたので大好きで、コレクターのように持っていましたし、今でも持っています。

今日穿いていたパンツも、2着買っておけば良かった・・・と、後悔するぐらいお気に入りでした。

でも、おそらく、もう着れないのだな、と思いました。

わたしは、いらない服を古着屋に出すことがありますが、本当に気に入っていた服は、自分の手で捨てます。

いつのころからか、本当に気に入っていたものが必要でなくなった、もしくは使えなくなったとき「感謝の気持ちを持って捨てる」ということが習慣になっています。

もしかしたら、私の過去に対して、誰かに値段を付けられたくないし、誰にもあげられないという気持ちがあるのかもしれません。

何はともあれ、また新しい服と出会うに違いなく、似合わなくなったものは手放す以外にありません。

こういったことは、ゴールを設定して、ゴールに近づくときの一つの現象だと認識しており、物理的なもののみならず、情報空間でも似合わなくなるものがどんどん出てくるはずです。

手放すものがあるのは少し寂しいですが、100%新しい出会いがあるので、楽しみだなと思います。

七夕の短冊

ところどころに、七夕の飾りつけをしているのを見る季節になりました。

今日みた短冊について書きたいと思います。

「まじょになりたい」という幼い子供らしいかわいらしいものから、「5億円ほしい」「億万長者になりたい」という、よくあるけれども考えてみると日本の資本主義にどっぷり洗脳されていそうなものなど、いろいろあります。

「幸せになりたい」というものもありました。

ひとつ気になった短冊があります。

「ままがぱぱにやさしくなりますようにおねがいします。」

全てひらがなで書いてあるところと自体から、小学校低学年の子供が書いたものだと思います。

子供は、自由にやりたいことに夢をふくらませてもらいたいと思うのですが、この子は夢どころではないわけです。

そもそもの、子供が与えられるべき安心感が与えられていないように感じました。

この短冊はおそらく親もみているだろうと考えると、この短冊を見て、どう感じたのかなと、考えていました。

七夕の季節です。

短冊には、何者にも影響されていないほんとうにかなえたい夢を、他人の目を気にせずワクワクしながら書いてもらいたいものです。

reader読者登録

ブログ購読をご希望の方はこちらからご登録ください。