スコトーマ祭②

スコトーマ祭の第二弾として、日本の医学について書きたいと思います。

なんとなくこれまで、あまり医療の記事を書かないようにしていたのですが、少しずつ書いていこうと思います。

日本の医学部では「医学」を学ぶのですが、どうも一般的にあまり知られていないことのようなので、はっきり書きます。

日本の医学部で学ぶのは「西洋医学」であり、「東洋医学」は学びません。

医師国家試験も西洋医学に基づいたものであり、東洋医学についての試験問題はありません。

少なくとも私が学んだ段階ではそのような状況でした。

大学によっては数時間、東洋医学の授業がある大学もあるようですが、“東洋医学の紹介”のような授業内容のようです。

結果として、日本の医師免許を持っている人間にとっては、「東洋医学」はスコトーマになっています。

漢方薬に関しては、処方薬としてもありますし、詳しい医師はたくさんいらっしゃいます。

ただ、学問というのは“体系”ですので、漢方薬のみを深く学んでも“体系”にはなり得ません。

医師が「西洋医学」という体系しか学んでいないことは、日本の医療がこれから考えていかなければならない問題だと、わたしは考えています。

正直なところ、わたしとしては、大問題だと考えています。

日本の医師の中で、このことに問題意識のある人間がどれほどいるのかわからないのですが、おそらく少なからずいると考えています。

なぜならば、西洋医学は素晴らしいけれども、限界が明らかに見えているからです。

少し自分のことを書きますが、研修医のときに何科の医師になるか迷った期間がありました。

いまの日本では、医師国家試験合格後、2年間初期臨床研修の期間があります。

2年間の初期臨床研修期間で複数の科をローテートし、その間に専門を決め、3年目に専門科の医師として働き始めます。

2年間複数の科を経験しても、浅く学ぶことしかできないので、研修期間をどうすればより良いものになるのだろうかということを時々考えます。

10数年前までは初期臨床研修期間が存在しておらず、そのころは医学部を卒業すると同時に大学の医局に入局するというのがスタンダードでした。

ただ、わたしにとっては研修期間が設けられたことで学生の頃に考えていた専門とは異なる科に進んだのは事実で、多くの素晴らしい医師の方々と出会うことができたのもかけがえのない経験です。

研修期間中に、“治す”ということに限界が見えたのを覚えています。

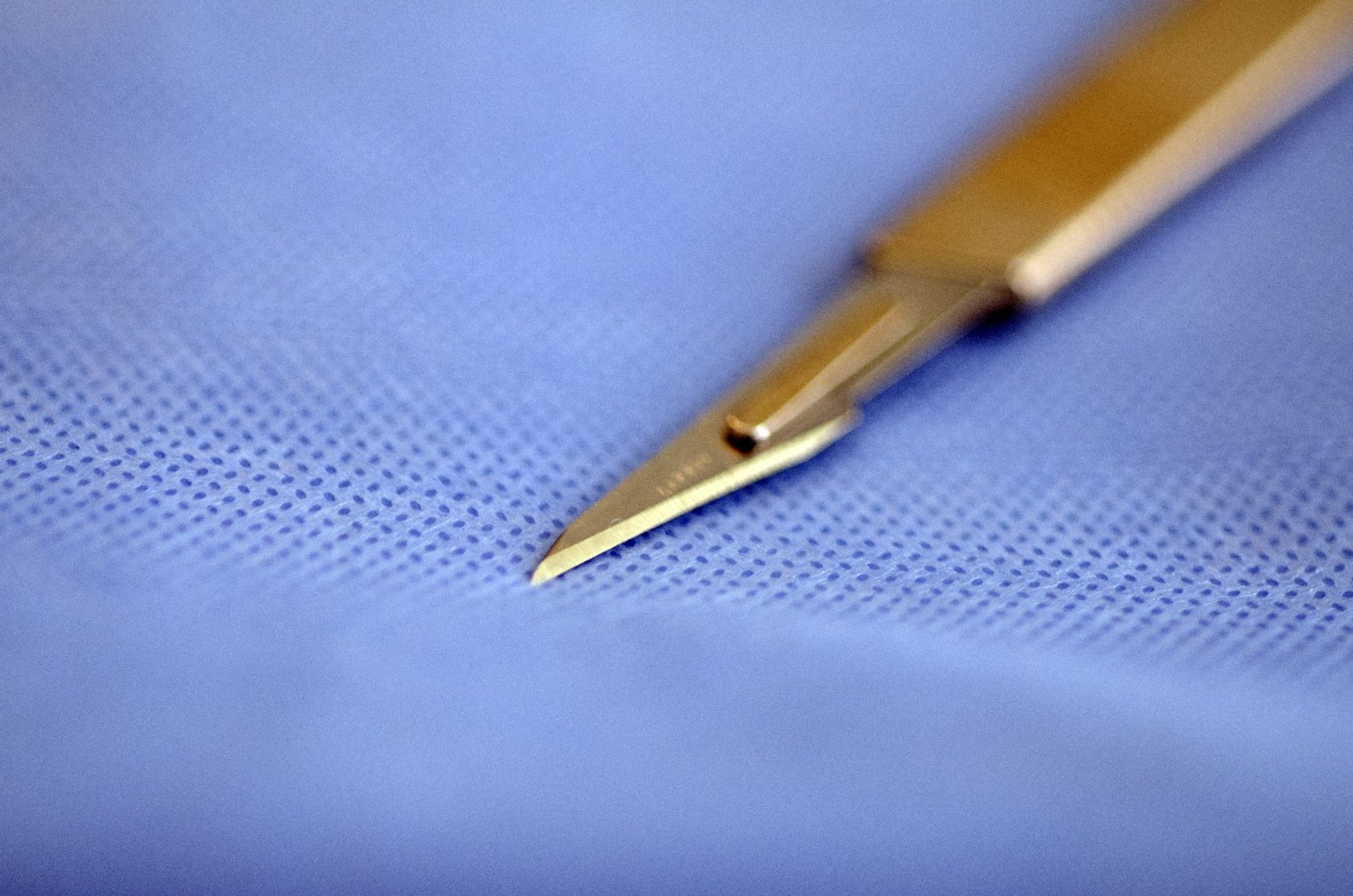

そして、わたしは“治す”ということを目的としない麻酔科を選びました。

実際は、研修期間中に恩師から学んだ手術室麻酔はとても楽しくて、そのときの恩師に常々心から感謝しています。

人生において楽しさを教わることはそれほど度々あることではなくて、それはなぜかというと、日本では仕事を心から楽しんでいる人が少ないからだと思います。

少し脱線しましたが、西洋医学で“治す”限界があると考えている医師は少なからずいます。

日本医療はそろそろ本気で、東洋医学を含め他の医学の学問体系をスコトーマから出すことが必要なのではないかと思います。

日本の医師達が気付き始めている以上、日本医療は、世界中に存在する医学に関する学問体系を正視する時期がそろそろ来るのではないかと考えます。

スコトーマ祭①

スコトーマとは心理的盲点のことですね。

日々生きている中で、「わたしの人生、スコトーマ祭りだな」と、感じることが度々あります。

ここまできたら、お祭りだなと思います。

みなさんも、そう感じることはないでしょうか。

わたしたちは人間なので、死ぬまでスコトーマだらけです。

そのことは当たり前ですし、人間にとって必要なものとしてスコトーマが存在しています。

もしもスコトーマがなくなったら、情報が脳内で溢れかえるので、日常生活を送るのが難しい状況になると同時にエネルギーが枯渇するだろうと思います。

苫米地英人氏がよくおっしゃっているように、「自我とは部分関数」ですね。

わたしが最近経験した、スコトーマの例を挙げてみます。

少し涼しくなってきて、電車の中では寒いくらいなので、「コットンのカーディガンがあれば便利だな」と思いました。

10日ぐらい前から、カーディガンが売っていないか、少しだけ気にかけながら歩いていました。

なかなか丁度良いものがなく、1週間ほど経ちました。

先日、日用品を買いにデパートに入ったものの欲しいものがなかったので、エスカレーターで移動中になんとなく女性服の階でおりました。

その階を一周したらデパートから出ようと考えていたところ、カーディガンが目に入りました。

生地も仕立ても良く、流行りすたりのあるデザインでもなく、気にいって買って帰りました。

ストーリーは以上ですが、このストーリーの中にスコトーマがたくさんありますね。

そもそも、カーディガンを考えた時点で、なぜカーディガンなのか疑問に感じます。

秋口の羽織りものにはいろいろな種類がありますし、羽織りものでなくてもストールなどでも防寒になりますね。

自分のこれまでの過去の記憶から、カーディガンを考えたということになると思います。

カーディガンを考えた時点でRASが働き、情報的にも物理的にも、それ以外のものが見えなくなっていました。

デパートでおりた階はそこでおりたことのなかった階で、なんとなくおりるにしても他の階でおりる選択肢がありました。

目に入ってくる光景の中で、女性服のお店を眺めるときにはワンピースなどはRAS(網様体賦活系)によって見えなくされていたはずです。

スコトーマをよく考える必要がある理由は、スコトーマの中に大切な情報が隠れていることがよくあるからです。

スコトーマにある情報を目に視野に出す方法としては、自分で目に入るようにする方法と、他者(つまりコーチ)にスコトーマを外してもらう方法があるかと思います。

自分でできる方法としては、視点を上げる、つまり抽象度を高くすることを習慣づけると良いかと思います。

抽象度を上げる方法としては、トレーニング法がいくつかありますので、ご自身に合うやりやすい方法から試していただけると良いかなと思います。

過去の手帳

この間の日曜日の午後、不要な書類をシュレッダーにかける作業をしていました。

ふと、「過去の手帳が入った箱」があったな、と思い出し、開けて処分しました。

一番過去のものは、なんと1997年の手帳がありました。19年前です。

われながら、よく保管していたなと思います。

今はスマートフォンを使っているので、スケジュール管理のアプリを使って、忘れてはいけない予定を入力するようにしています。

それまでは毎年手帳を買って、持ち歩いていました。

ふと、ここ1年のどこかで聞いた、親友の言葉を思い出しました。

その親友は手帳も持たないしスケジュールのアプリも使っていないので、「スケジュール管理はどうしてるの?」と聞いたところ、「っていうか、大した予定はないよ。」と言われたことがとても新鮮だったのを覚えています。

全ての手帳を開いて、プライバシーに関わる部分だけシュレッダーにかけて処分したのですが、実際わたしにあまり予定はありませんでした。

例外としては、研修医2年間の手帳に関しては、まずまずスケジュール帳として活用していたかな、という印象です。

それ以外は、19年間、あまり予定はなくて日記のように使っている時期もあり、ただ単に手帳というものが好きだったのだなと思います。

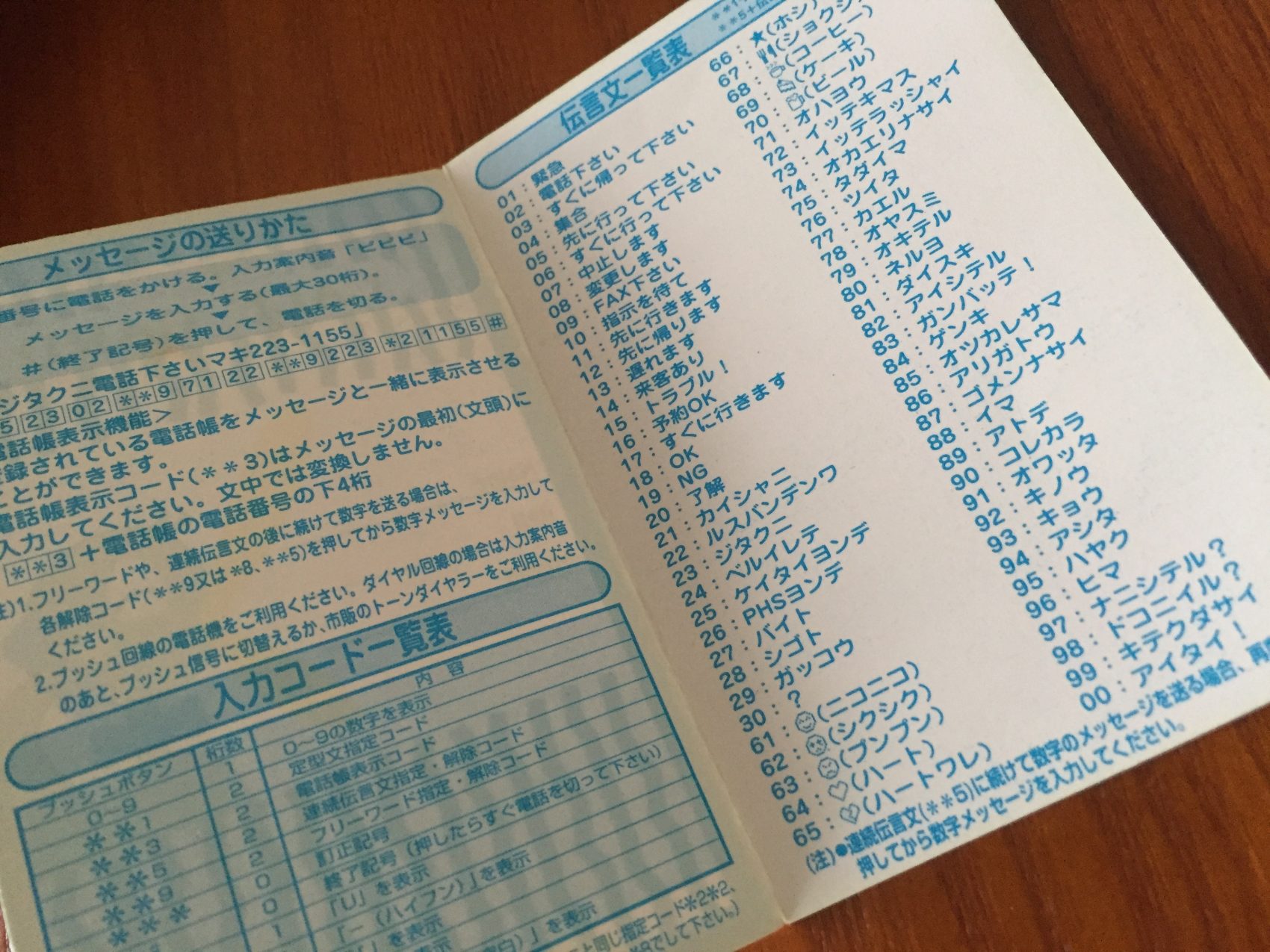

写真は、1997年の手帳に挟んであったものです。

みなさん、これが何かわかりますよね?

ポケットベルのコードが書かれたカードです。

19年ぐらい前の当時、貯金でポケットベルを手に入れて、このカードを大切に持ち歩いていました。

化石のようなものを発見した気分でした。

いまやポケットベルの機能は、PHSを経て、携帯電話、スマートフォンに取って代わられていますね。

19年分の手帳を入れていた「箱」が一つ、空っぽになりました。

空っぽになったその箱の中で、今年の1月に生まれた動物が入って遊んでいました。

‟過去”の代わりに、‟未来”が入るスペースが生まれました。

みなさんにもぜひ、“未来”を入れることのできるスペースを大きくしていただければいいなと思います。

続 髪型

髪をいつもどおり5cm切ることにしたわたしは、いつもと違うカラーリングをしようと考えました。

本当の本当のところは、髪の色に興味はないのですが、長さを変えられなかったので、他の部分で‟いつもどおり”ではないことをしようと考えました。

また、別の視点から書くと、この世界には光が存在し、光の存在によって色が存在しています。そして、わたしはたまたま色を認識できるので、その時々で色を楽しむのも良いかなと考えています。

前回美容室に行った際に、担当の美容師さんからお聞きしていた、初めてのカラーリングの仕方をお願いしました。

「グラデーション」というもので、髪の根元から毛先までグラデーションにカラーリングをする方法です。

どんな染め方をしたところで時間も金額も変わらないのでお願いしたのですが、染める段階になっていつもの担当の美容師さん(Aさんとします)から、Aさんよりも少し若いBさんにバトンタッチしました。

瞬間的に、2つの点から、「失敗するかも」と思ってしまいました。

1つめの問題点は、グラデーションのカラーリングは、事前に色の色味は決めているとしても、どの明度をどの範囲にのせるかの判断の上に、体温と室温の感覚、分単位の時間の感覚が必要です。ご存知の方も多いかと思いますが、地肌に近いところは温度が高いので染まりやすく、通常は一番最後にカラーをのせます。

要するに、髪の色をグラデーションに染めるには、‟抽象度”が高くないと不可能です。

Aさんは抽象度が高いので、それら全体を把握することはできますが、Bさんは全体像を肌で把握するのは難しいと感じました。

2つめの問題点は、Bさんはわたしと‟ラポール”を築いていないので、わたしの目が出来上がりを失敗だと判断する可能性があると感じました。

出来上がりは、わたしの目にはあまりグラデーションに見えず、そうかと言って、わたしは自分自身の視覚をそれほど信じていません。往々にして、わたしの視覚はトリッキーなものを見せようとするからです。

Aさんに、「わたしの視覚に問題があるかもしれないから、Aさんから見てグラデーションに見えるかどうか教えてください」と言うと、その後Aさんがすごいスピードで手直しをしてくださいました。

高い抽象度から全体を把握しながら一つのものを仕上げるのと、低い抽象度で点を描きながら全体を見ようと努力するのでは、なんにせよ結果に雲泥の差が出てきます。

高い抽象度から世界をみるほうが、景色が広がるのでスコトーマが少なくなります。

簡単ではないのかも知れませんが、常に、可能な限りスコトーマが少ない状態でいることができればいいなと思います。

髪型

昨日美容室に行きました。

いま髪が長いのですが、20㎝ぐらい切ろうかどうか迷いに迷ったあげく、いつもどおり5㎝ぐらい切ることにしました。

コンフォートゾーンとして重要度は低いのですが、髪型のいつもどおりのコンフォートゾーンに留まりました。

悩むのは時間がもったいないし、カラーもパーマもそれなりに時間がかかるので、そろそろ、カラーリングは終了し、いちばんお手入れしやすい髪型にしても良いのかなと考えているところです。

もしかしたら男性には理解しにくいかもしれないのですが、髪が長い期間が続くと、そこからショートカットにするのは心理的にとてもハードルが上がります。

自分でも「ロングからショートにするのはこんなに抵抗を感じるんだな」と初めて感じて、その抵抗の強さに新鮮さを感じます。

わたしは幼少期から4年ほど前までずっと、髪はショートカットか、伸びてもセミロングでした。

髪型のコンフォートゾーンが短い状態にあったので、伸ばそうと思うことがあっても伸びてきたら邪魔になって切っていました。

4年ほど前からなんとなく伸ばし始めたのですが、なぜその時に髪型のコンフォートゾーンが移ったのか考えていました。

おそらく、ある試験の受験のために余裕がない状態が一定期間あり、そこから立て続けにビジネススクールに入学して、さらに余裕がない状態が半年間は続き、気付けば伸びていた、という気がします。ビジネススクールでの忙しさは、美容室に行く時間の確保も困難な時期があったように思います。

そして髪が伸びた状態のいま、短くするのは心理的な強い抵抗を感じるという状況にあります。

髪が短くても長くても、わたし自身何も変わらないのに、人間って面白いなと思います。

続編へ続きます。

reader読者登録

ブログ購読をご希望の方はこちらからご登録ください。