張永祥先生

昨日は、以前からお会いしたかった張永祥(ハ山元)先生に、お会いすることができました。

奥様の張頴先生にもお会いできました。

(わたしは先生という単語をあまり使いませんが、今回は使います。)

機会を与えてくださった方々に、とても、とても、感謝しております。

写真撮影をお願いしそびれたのですが、またお会いするのでいつかの機会にと思います。

張先生は、キラキラしながら貴重なお話を聞かせてくださり、また、貴重な資料を見せてくださいました。

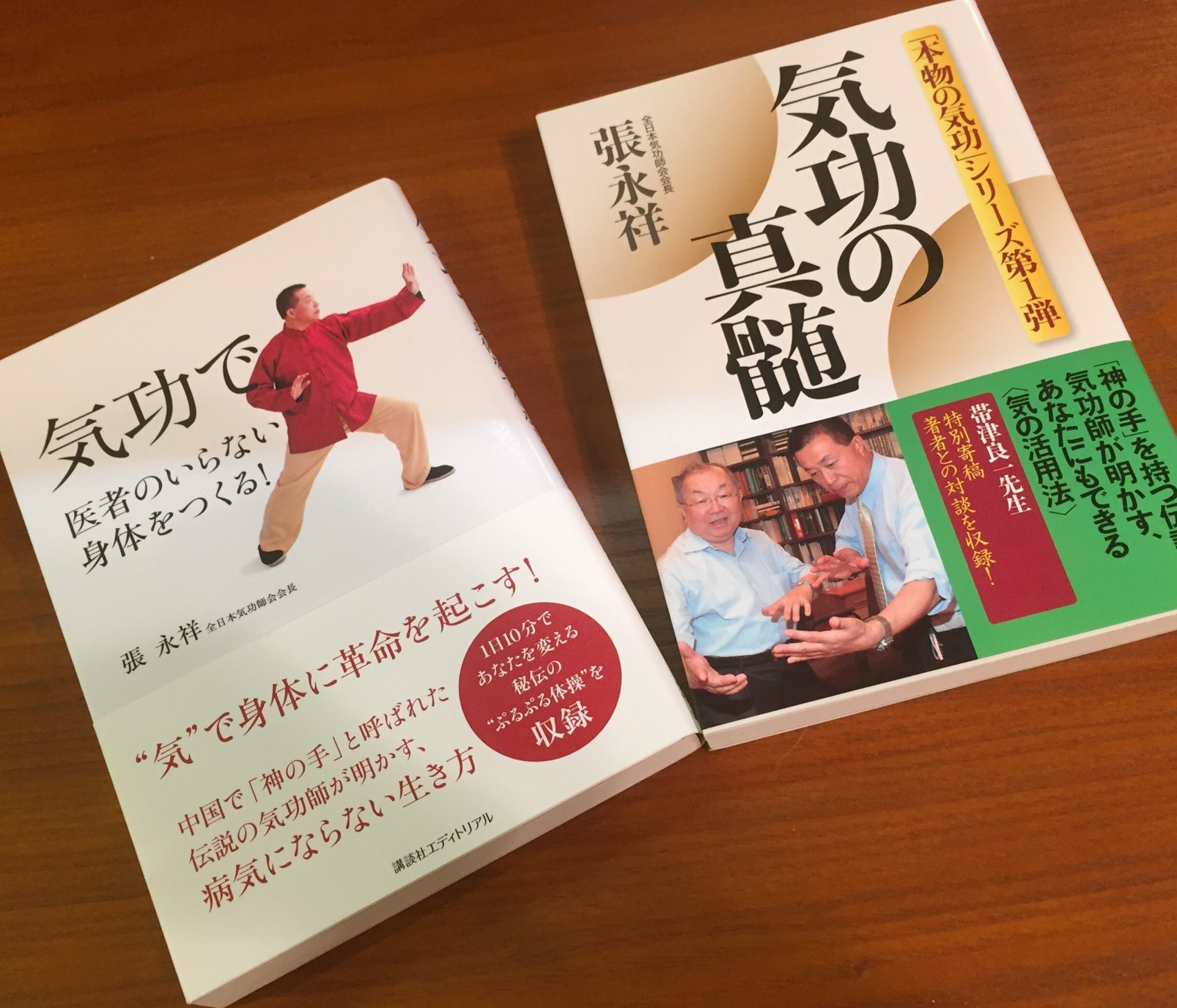

張先生の著書を拝読しておりましたが、わたしが受け取っていた印象通り、笑顔がとても素敵で、チャーミングな方でした。

何と言いますか、言葉というモノは抽象度が低いので、こういうときに感じたことを表現するのがとても難しいです。

しかも、張永祥先生という抽象度の高い方から感じ取ったものを、言葉で表現するのは難しいだけでなく失礼かもしれないと感じます。

張先生、ありがとうございます、と書くことにします。

わたしは日本の西洋医学の医師ですが、西洋医学の限界が比較的クリアに見えています。

おそらく日本の医師免許を持っている方で、わたしと同意見の方はたくさんいらっしゃると思います。

すこし自分の話をしますが、わたしが研修医のとき、どの科を専門科としようか迷った時期がありました。

外科系の科も興味深く、精神科も興味深く、わたしには興味のあるものがたくさんありました。

麻酔科を選択した理由はいくつかあるのですが、最も重要な一つについて書こうと思います。

それは、「治療しない」科であるということです。

麻酔科(手術室麻酔)は、治療を目的としない、数少ない科です。

麻酔科医は、手術侵襲から患者さんを守ると同時に、外科医に手術に集中できる環境を整え、手術室全体のまとまりを作るお手伝いをするものだと、わたしは考えます。

手術室麻酔の麻酔科医は病気に対して治療をする職種ではありません。

研修医のときに、何人かの医師から垣間見えた「自分が患者を治してあげる」というスタンスに違和感を抱きました。

決して傲慢な医師というわけではなく、医師として素晴らしい方々です。

違和感を抱いた理由は、人間はいつか必ず死ぬ上に、人間には強力な自然治癒力というものが備わっているからです。

わたしはこのギャップにぶち当たり、他のいくつかの理由もあって、麻酔を専門とすることを決めました。

「治してあげる」ことの是非を言いたいのではなく、わたしの中にギャップや葛藤といったものが生まれてしまったということです。

当然ですが、医療従事者の、患者を「治したい」という強い思いはとても大切です。

でも同時に、人間の自然治癒力を最大限に引き出す、という視点を忘れないでいることも、とても大切だと思います。

最近、「予防医学」という言葉をよく聞きますが、予防というのは環境因子をコントロールしたり、健診に行って病気を早期発見することだけではありません。

外側からのアプローチだけでなく、内側から、つまりマインドからのアプローチも重要だと考えます。

予防とは何なのか、健康とは何なのか、病気とは何なのか、みなさんにも一度考えていただければ嬉しいなと思います。

衝撃の事実

約3週間前に、今の住まいに引っ越しました。

みなさんもご経験されたことがあるかもしれませんが、引っ越した後の段ボールというのは開けずにそのままにしてしまうことがあります。

しかも、開けていない段ボール箱があっても、スコトーマになって気にも止まらなくなります。

わたしはその事態を避けるため、引っ越してちょうど一週間で開梱を終え、すべての段ボールを捨てました。

そしてそろそろ、置き場の定位置は決まっていないにも関わらず見慣れてスコトーマになり、見えなくなってくるものが出てくるころになりました。

そんなことを考えている矢先、昨日大発見をしてしまいました。

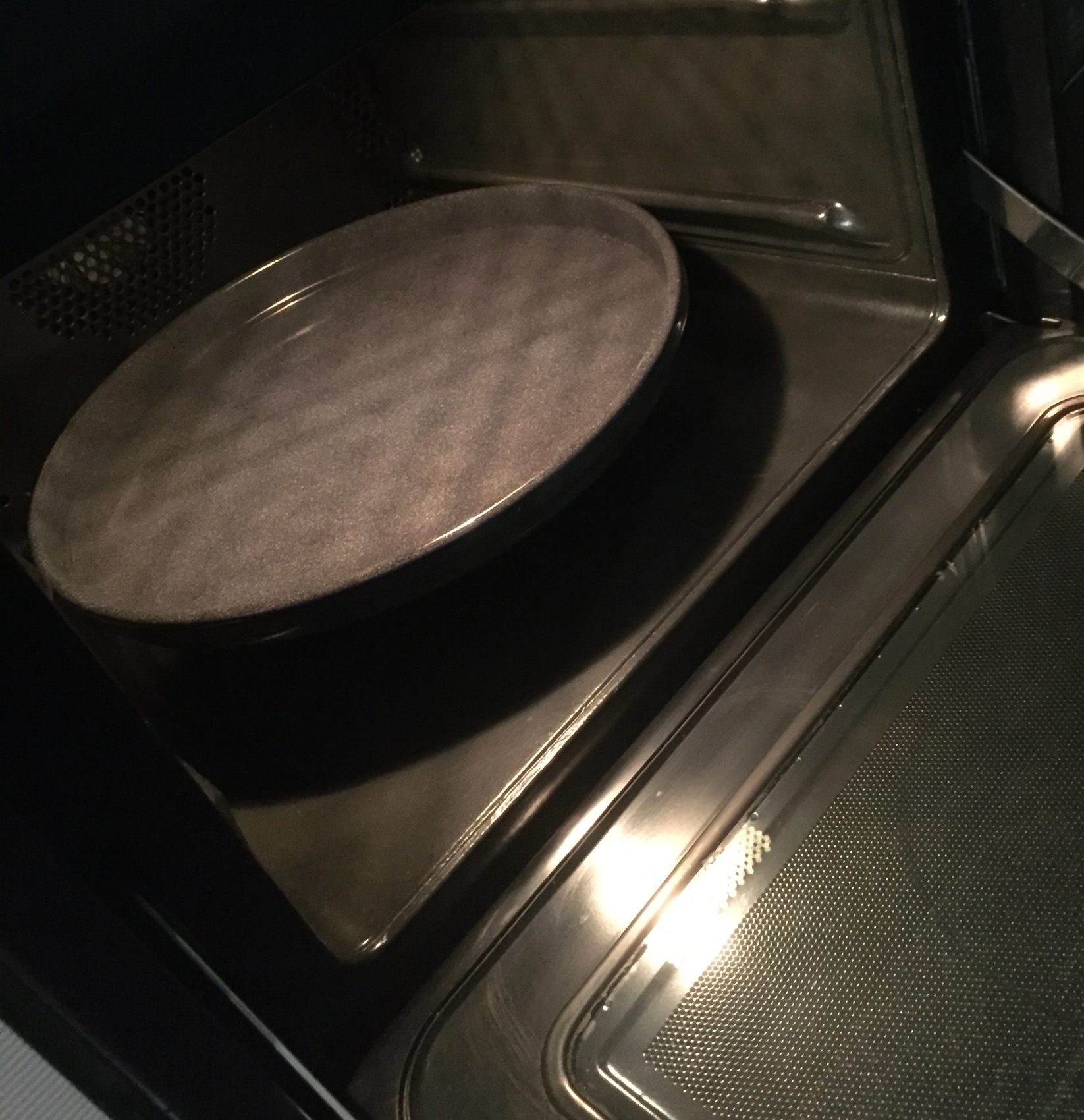

キッチンはどうやらシステムキッチンというものらしいのですが、コンロとグリルと、その下にオーブンがあります。

わたしはそのオーブンというものがよく分からず、お洒落な料理を作る装置があると思っていました。

ちなみに、カップボードは今回作製してもらい、ゴミ箱入れや炊飯器置き場、オーブンレンジ置き場など、すべてアレンジしてもらいました。

そして昨日、しゃがんだ拍子に気付いてしまいました。

グリルの下にあったのは、オーブンレンジでした。

いろいろな調理の仕方ができるようなのですが、電子レンジ機能もあります。

なんといっても、ぱっと見電子レンジです。

とういうことで、キッチンには2台オーブンレンジがあります。

まるですごく料理をする人のキッチンに見えます。

今頭の中で、コンロ3口とグリルとオーブンレンジ2台をフルで使った場合、どんな料理がどんなスピードでできるのだろうか・・・と考えていました。

しかもそれが可能であれば、そのときわたしの脳はマックスで働かざるを得ないのではないか、などと考えていました。

今回のオーブンレンジのように、わたしたちは何かに気を取られると、別のところがスコトーマになります。

おそらく人生はこの繰り返しかもしれません。

でも、常にスコトーマを外そうとしていることにより、視界を広げることは可能だと思います。

せっかくの人生なので、より広い視野で世界を見ることができれば良いなと思います。

スコティッシュフォールド|未来

わたしの部屋には動物が何匹かいて、彼らから学ぶことがとても多いので一度紹介させていただこうと思い、書いてみます。

今回は「未来」という名前の猫を紹介します。

耳の折れ方は少し分かりにくいですが、折れ耳のスコティッシュフォールドです。

性別はオス、生後9ヶ月、体重は約3.8kgです。

目が特徴的で、左がブルー、右がゴールドのオッドアイです。

「未来」のとても面白いところは、24時間ふざけていることです。

わたしを笑わせようと努力してくれているのかと思うぐらい、四六時中面白いことをしています。

「未来」はブリーダーさんから譲ってもらいました。

ブリーダーさんが自宅へ連れて帰ろうかと迷っていたぐらい、レアなとても人懐っこい猫です。

ただ、子猫の時の「未来」は、とても変な臭いがしました。簡単に言うと臭かったです。

ブリーダーさんはそのことについて言及していませんでしたし、「未来」を見に来てくれた友人も‟臭いは分からない”と言っていたので、たぶんわたしの嗅覚が何かを感じ取っていたのだろうと思います。

ブリーダーさんから譲ってもらってすぐに、2回目の予防接種を受け、「未来」は急激に体調を崩しました。

予防接種によって体調を崩すことは動物でも人間でもありがちなことで、わたしたちもインフルエンザの予防接種で体調を崩すことがあるかと思います。

「未来」の場合は‟体調を崩す”というものではなく、死んでしまうのではないかと思いました。

症状としては風邪や肺炎のようなものでしたが、呼吸が苦しくて横になることができないぐらい、激しいものでした。

後から考えると、予防接種による影響で体調を崩した上に、何か別のものに感染したのではないかと思います。

獣医さんからは、もしかしたら致死的なウイルス疾患かもしれず、もしそうであれば助ける方法はないので100%死んでしまう、という説明を受けました。

超短期間で‟100%”死ぬウイルスというのは、人間の感染症として身近には存在しないと思います。

そして、「未来」はあらゆる生き物が最も可愛い子猫である間、ボロボロの状態で過ごし、復活しました。

「未来」の小さくて可愛らしい時期の写真はあまりありません。

ボロボロの数ヶ月を過ごしながら、体調がゆっくりと改善するとともに、変な臭いが消えました。

おそらく、わたしが嗅ぎ取っていた臭いは‟免疫力の低さ”によるものだったのかもしれないなと思います。

わたしがリアルに普通に感じ取ってる臭いを、他人は誰も気付いていないという現象が起きていたので、人間の五感というのは不思議だなと感じました。

「未来」がわたしに教えてくれることはとても多いです。

目の色が左右違うのは単なる遺伝子の発現に寄るものですが、いろんなものの見方をしようと思い出させてくれます。

ずっと楽しそうに見えるのは、まさに未来におけるゴール設定の仕方を教えてくれているように感じることもあります。

そして、ずっとふざけたりおちゃらけたりしているように見えるのは、ゴールはそのくらい度が過ぎたものがちょうどいいのかなと思うこともあります。

なんといっても、「未来」は一度死にそうになったという過去があり、それを乗り越えてくれて今一緒に過ごしてくれているというのが、御縁なんだなと思います。

子供の泣き声

最近、18時頃から20時頃にかけて、ほぼ毎日子供の絶叫のような泣き声が聞こえることに気付きました。

今日も断続的に聞こえていて、なんとも言えない気持ちになります。

泣き叫んでいる子を、こちらへテレポーテーションできないかなと思ったりします。

今の住まいに引っ越してきて3週間になりますが、初めて気付いたのがほんの数日前です。

初めて気付いた時は本当にびっくりして、窓から外をみたところ、道を挟んだマンションの一室の窓が網戸になっていて、怒って叫んでいる女性と、オムツをした幼い子どもが、少しだけ見えてしまいました。

そのときは泣き声は一人じゃないような気がし、兄弟で泣いているようでした。

今聞こえているのは、先日気付いた同じ部屋からではなく、別のところから泣き声がこちらまで響いてきているように感じます。

残念ながら、子どもが絶叫のような泣き方で泣いている部屋が、複数あるようです。

どうして気付くまで3週間もかかったのだろうかと考えていたのですが、わたしの部屋の窓を閉めきっていたからだと気付きました。

大切なことなのですが、誰かの声を聞こうとするときに、わたしたちはこちらの窓を開ける必要があります。

こちらの窓というのは、いわば心でありマインドだとも言えるのですが、それを相手に向けて開けておく必要があると思います。

わたしたちは日々の生活で疲れたり、余裕がなくなることがあって、窓を閉めてしまっていることがよくあるように感じます。

わたしは、たくさんの方々の声を聞くことができるように、できるだけ窓を開放していようと思います。

ゲシュタルト-和歌山

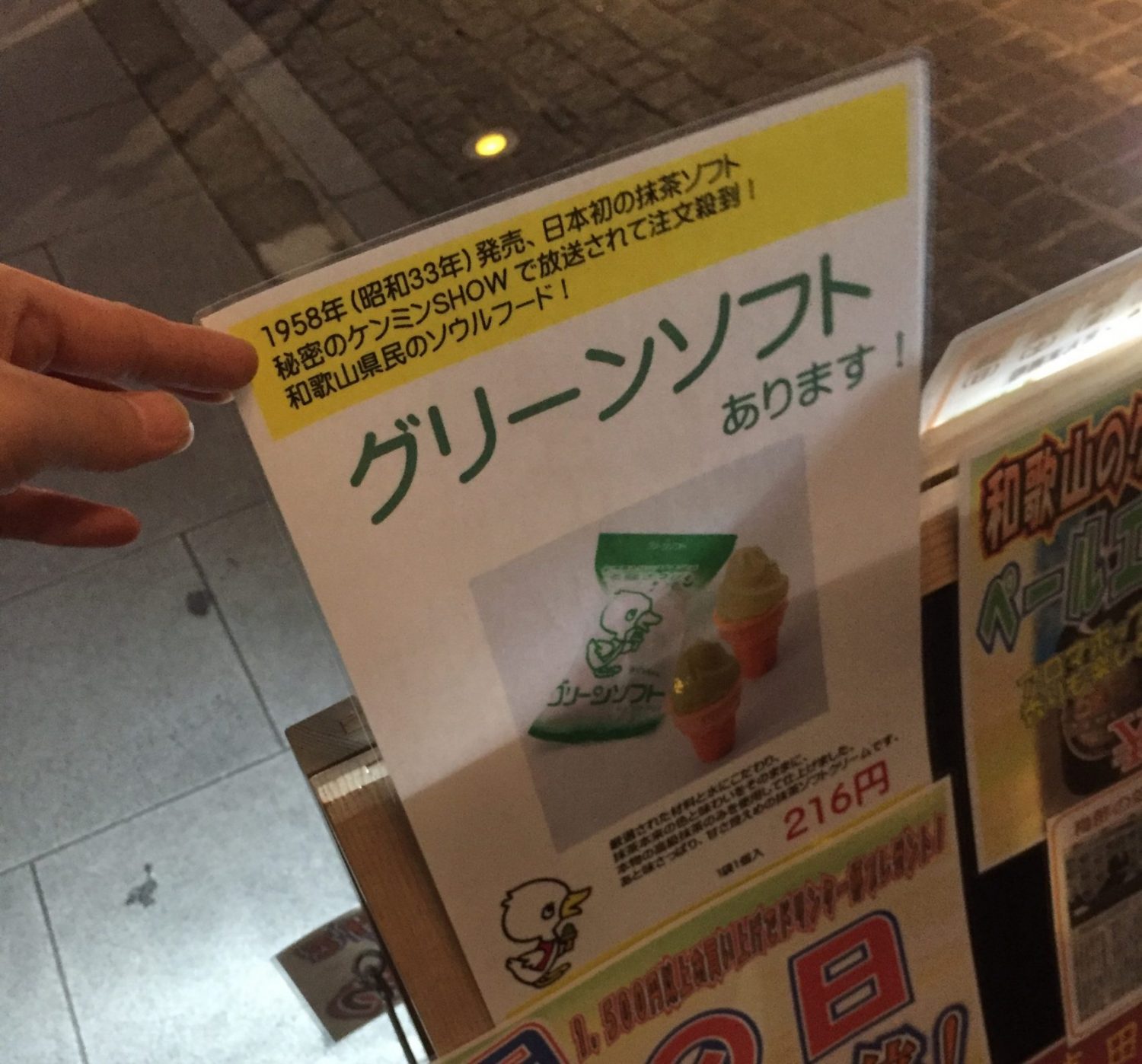

最近通りを歩いていて、このようなものを発見しました。

わたしの地元は和歌山なのですが、和歌山県民にはお馴染の、グリーンソフトです。

グリーンソフトは和歌山にある玉林園というお茶屋さんが作っているソフトクリームです。

グリーンソフトは玉林園が出している、グリーンコーナーという名前のお店で売られています。

グリーンコーナーは何屋さんかというと、和歌山県民はおそらくグリーンコーナーをグリーンコーナーとしてとらえていると思うのですが、ラーメンやグリーンソフト、明石焼きや焼きそばや丼もの、いろいろなものを出しています。

基本はてんかけラーメンで、食べた回数は分かりません。

ちなみに、てんかけラーメンは決して「和歌山ラーメン」という豚骨醤油の範疇に入るものではなく、味としては「グリーンコーナーのてんかけラーメン味」です。

書いていて、自分でも面白いなと思います。

そして、グリーンソフトに関して、こちらで売っているのは持ち帰り用のかたいグリーンソフトですが、和歌山県民は基本的に、店頭で売っている柔らかいグリーンソフトを買って食べます。

柔らかいグリーンソフトはないのかなと、店内をのぞいてしまいました。

そういった情報が、この看板を見ただけで、一気に思い出されます。

こういうものが、ゲシュタルトです。

この場合は「グリーンコーナーのゲシュタルト」ですが、より上位の概念として「和歌山のゲシュタルト」というものが存在し、その中にグリーンコーナーが含有されています。

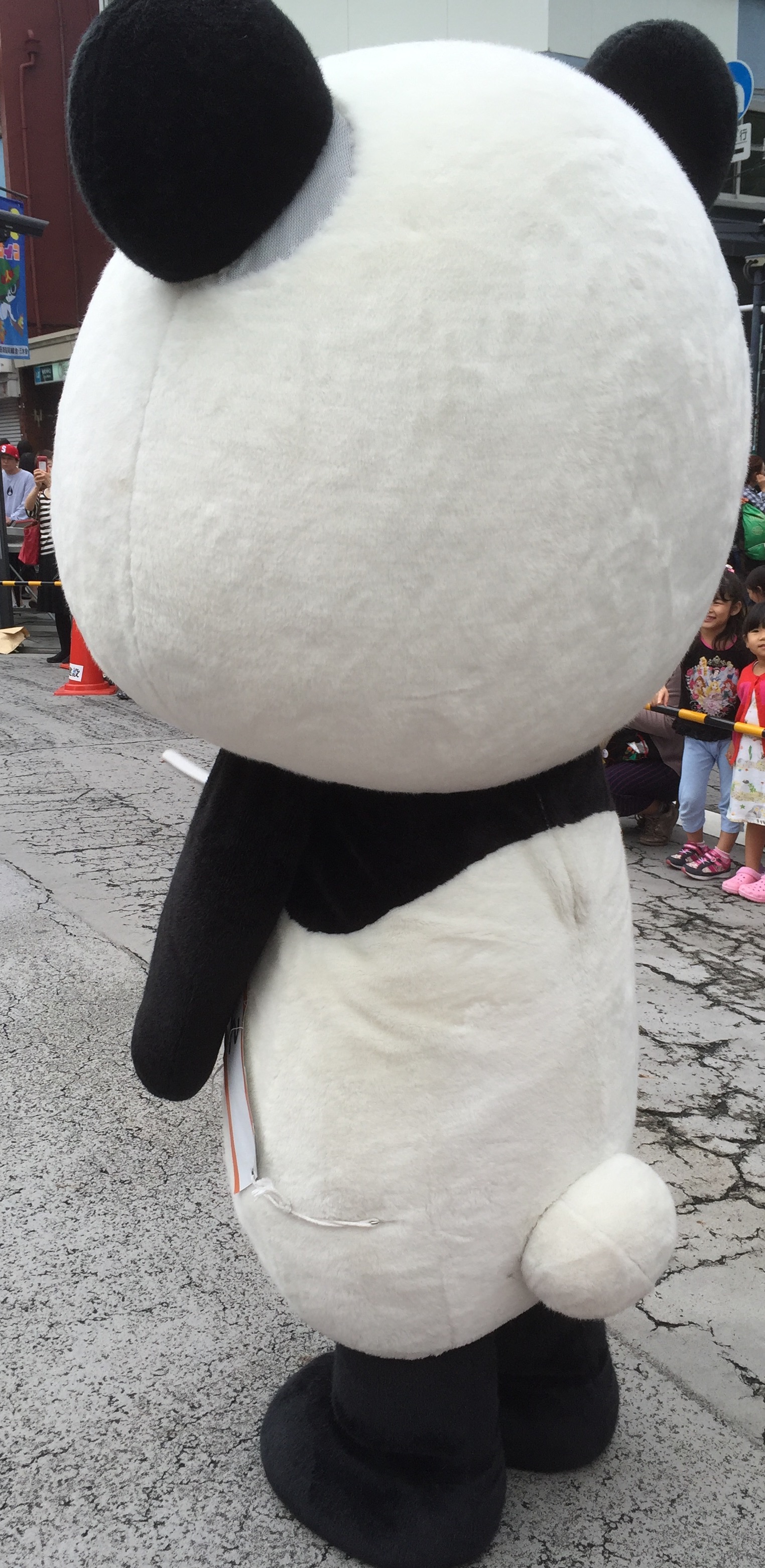

そして、今日はこの方の後ろ姿を発見しました。

そう、和歌山県のゆるキャラ、「わかぱん」です。

子どもたちと戦っていて忙しいご様子でした。

わたしの反応としては、「あれ、わかぱんだよね、和歌山だよね」と思いながら正面に回って確認しました。

わかぱんは、2011年に登場しており、要するに、わたしが和歌山から離れた後に登場したゆるキャラなので、わたしの「和歌山のゲシュタルト」には入っていなかったということになります。

正面に回って確認しないと、確信がありませんでした。

感じたことは、今後、わたしたちは何かのゲシュタルトを構築しようとすることがあると思います。

例えば、何かについて学ぶときに、たくさん本を買ってゲシュタルトを構築するかもしれません。

その際、最初にできるだけたくさんの情報を頭に入れておく方が、後から追加するよりも断然良い気がしました。一気に短期間で構築するのがベターかなと思います。

もちろん後から付け加えることも可能なのですが、ゲシュタルトの中における情報のつながりの強さが、最初から多くの情報とリンクさせておく方が強いと感じました。

ゲシュタルト、ときどき意識してみてくださいね。

reader読者登録

ブログ購読をご希望の方はこちらからご登録ください。