ゲシュタルト

最近、ゲシュタルトについて考えることがあります。

ゲシュタルトの説明の仕方はいろいろあるのですが、苫米地英人氏の説明を二つ引用します。

「低い抽象度でばらばらなものが、抽象度が上がると一つの整合的なものにになる。」

「不完全なものや一部分からなるものに接したとき、矛盾や不一致を減少させ、全体・全容をとらえる脳の機能のこと。」

たとえば、わたしたちのふだんの会話で、単語をいくつか聞き逃しても自らの頭の中で分をつなげて全体の文脈をつかむことができます。これは「日本語」というゲシュタルトをわたしたちが持っているからです。

わたしは関西出身なのですが、標準語で話しているときと、関西弁で話すときとで、言語が完全に切り替わります。

これは「日本語」というゲシュタルトを持っている中に、さらに「標準語」と「関西弁」のゲシュタルトがそれぞれ(おそらく独立して)存在しているのだと思います。

さらに考えると、標準語バージョンの自分と、関西弁バージョンの自分がいるので、言語の範疇をこえたゲシュタルトが自分の中にあるように感じます。

標準語を話している最中に関西弁が出たり、関西弁を話しているときに標準語が混じったりしたときには、なにか枠外に出てしまったような感覚を感じます。

わたしは混んでいるスーパーマーケットが苦手で、早朝だと空いているので今朝4時過ぎにスーパーマーケットに行きました。

早朝の生鮮売り場はスタッフがすごい勢いで商品を並べていて、通り道に困るぐらい段ボールが通路に置いてあります。

新しい商品や並べ直す必要のある商品があるはずで、「ゲシュタルトの微調整をしているなぁ」と思いながらアイスクリームと野菜ジュースを買って帰ってきました。

この世界は小さいものから大きなものまで、さまざまなゲシュタルトで成り立っていると思います。

みなさんも身の回りを観察してみて、いろいろなゲシュタルトを感じてみてください。

美しいもの

テレビを持たないと、オリンピックをLIVEで見るのに手間がかかるので、4年に一回不便さを感じるのだなと思いながら過ごしています。

わたしは日本人なので、やはり日本人選手がメダルを取ると嬉しいです。感動します。

LIVEで見ることができることもあるし、後から映像を見ることもあります。

なんとも言葉にしづらいのですが、選手の瞳が、立ち姿が、心から美しいと思います。

どうしても、言葉という低い抽象度にすることは、抽象度を下げることになるので表現が難しいです。

本気で生きている人間からは、美しいものがにじみ出るのだなと、あらためて感じました。

初出場の選手の眼はキラキラしていますし、何回目かの選手の眼からはより深い力といいますか、「気」といいますか何とも言えないものを感じます。

姿だけで本当に感銘を受けます。

一人一人の選手の試合を見て、コーチとして学ぶことがたくさんあるのですが、なんとなく記事にしづらいなと感じています。

スポーツ選手としての命をかけている試合を、今は言葉というものに下げたくないなと思います。

言葉にできるときが来たときに、言葉にします。

ふと感じたのは、スポーツ選手はいつか引退するときが来るのですが、ゴールを持ちながら生きている人間は迷うことは少ないので、スポーツ選手としての役割を引退したとしても迷うことは少ないのかなと感じます。

おそらく、ふだんからゴール設定をしているはずなので、役割が変わってもゴールを変えて輝き続けるということかもしれないなと感じました。

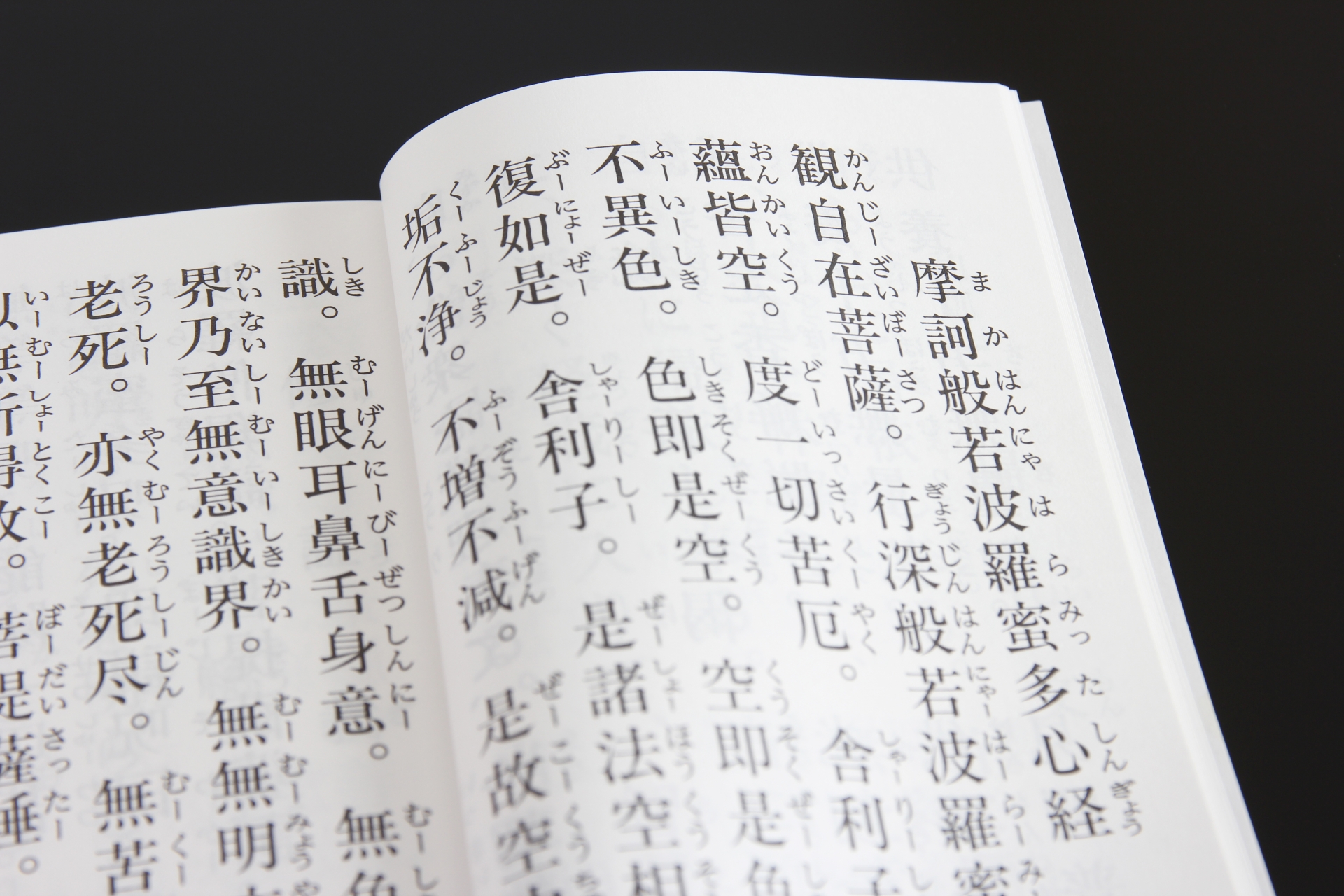

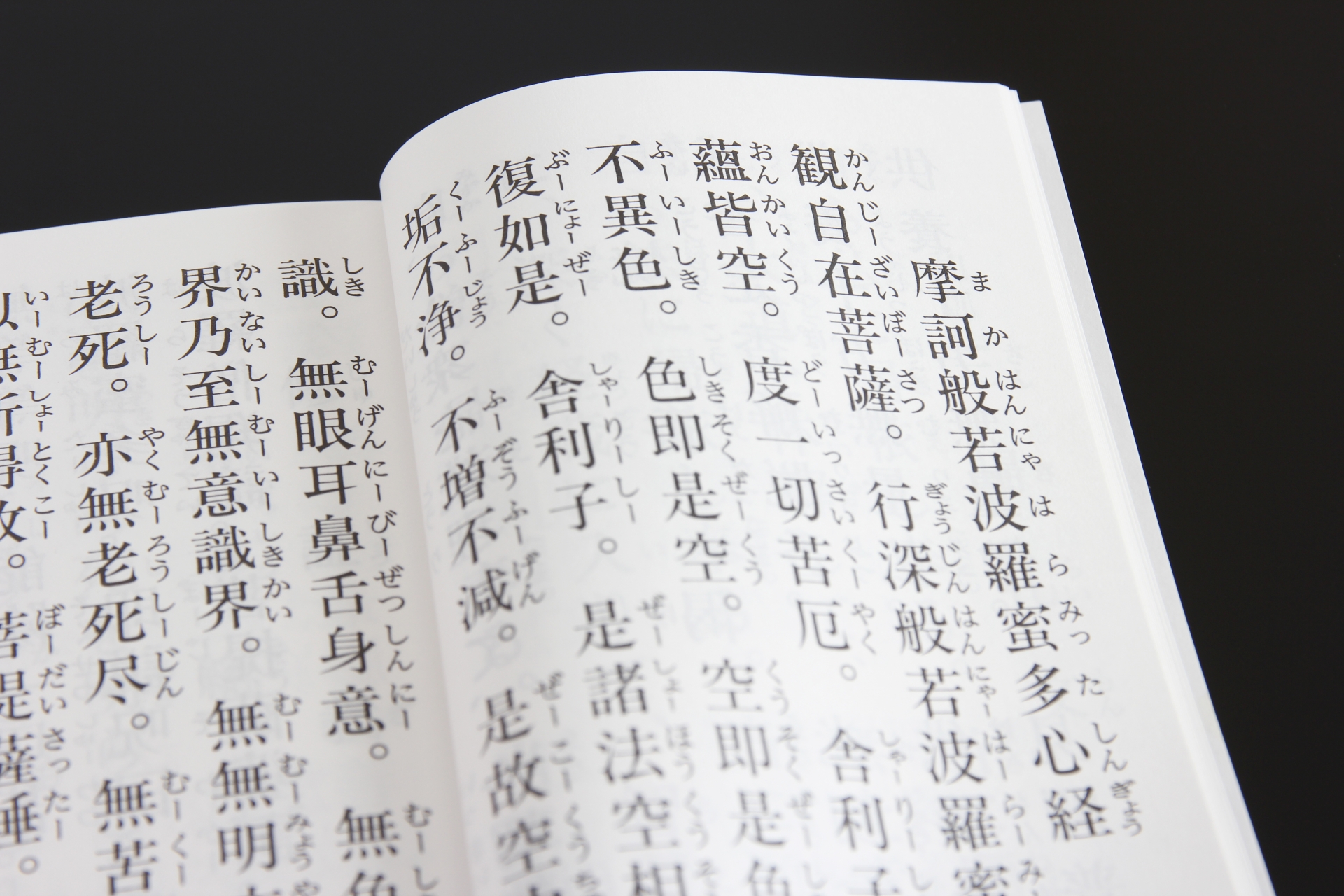

続 般若心経

引き続いて般若心経の続編を書きます。

わたしには妹たちがいて、うち一人が般若心経を暗唱できるので、墓参りに行ったときには彼女がいることで墓参りが引き締まるようなところがあります。

ふと、彼女はなぜ般若心経を暗記していて、それはいつからだったかなと疑問に感じました。

妹は仏教の学校にいたわけではないので、わたしが暗唱できるほうがまだ理解できます。

確実に10年前には墓参り時の読経係になっていたので、かなり前かなと思い、聞いてみました。

11歳か12歳のときには暗唱できるようになっていたそうで、暗唱の理由は3つあって、「子供心にお化けが怖かった(のでお化け対策)」というのがひとつ、そして「唱えると仏さん(死者)が喜ぶと聞いて」というのがひとつ、最後の理由として「他の家に行ったときにも宗派問わず困らないから」というのが3つめの理由でした。

11歳か12歳という年齢と、3つ目の宗派問わずというのを聞いて、妹ながら、菩薩(悟りに向かって進む人のこと)なのかと思いました。

でも般若心経の意味はよく分かっていないようなので、菩薩ではありませんでした。

ただ、般若心経のマントラとしての機能を考えると、わたしの家庭において彼女の読経はかなり重要な役割を果たしています。

わたしも、意味を理解したうえで般若心経をアファメーションとして、いまいちど考えてみようと思います。

般若心経

苫米地英人著「超訳『般若心経』」を読んでいました。

わたしの出身高校は智辯和歌山なので宗教の授業があり、般若心経をたびたび耳にしていましたし読経していたように思います。

なので、高校の頃に聞いていた般若心経の音(声)を思い出し、懐かしさを感じました。

あらためて、不思議な部分がいっぱいである般若心経を、これまでの認識とは違う角度から見ることができました。

本の中にもあるように、般若心経は多くの人が知っていて多くの宗派で唱えられているにも関わらず、謎だらけです。

この謎だらけの般若心経を、この本の中で大胆な添削をしています。

本の中で「無」を「空」に、とことん添削しています。

見慣れ過ぎた「色即是空 空即是色」を「色即是無 無即是色」に添削している部分は、その通りなのですが、見慣れていたのもありびっくりしました。

でも、これを読むことで、確かに般若心経は空のテキストであることが見えてきます。

同時に、般若心経の意味を知ることで、般若心経をゴールに向かう際のアファメーションとして用いることができます。

心に残ったところを数か所引用したいと思います。

「では、『幸せ』とは何か。それは、『到達すべきゴールを設定し、それに向かうためのベストの選択をすること』です。ゴールに向かうこと自体が『幸せ』なのです。」

幸せとは、結果論ではなく、過程において感じるものであるということです。

「『空』を『emptiness』と訳したところから誤解が始まったという話は本文中で書きました。私はむしろ、『fullness』とでも訳したほうがぴったりくるのではないかと思っています。あふれんばかりの可能性をたたえ、しかもそれは宇宙と等価であるというのが『空』なのです。」

まさにそのとおりで、わたしも、空と虚無は正反対だと考えます。

わたしのブログは「空(クウ)」という名前にしておりますが、まさにfullnessを表現していきたいと考えています。

「イワンのばか」

『イワンのばか』はTolstoiの作品です。

宮崎駿監督の『本へのとびら』という著書の中の、『イワンのバカ』に対するコメントが印象に残りました。

宮崎駿監督のコメントを引用します。

「人はどのように生きるべきなのでしょう。子供のころ、この本を読んでぼくはとても心をうたれました。ばかのイワンのように生きられたらどんなにいいか。でも、それはとてもむずかしい。自分にはできそうにありません。そう思うのに、ぼくは今でもイワンのように生きられたらと、時々思います。」

イワンには兵隊のシモンと太っちょのタラス、そして耳と口が不自由なマルタという妹がいます。

シモンとタラスはそれぞれ欲があって、それでもイワンは何でもあげるので、仲良く暮らしています。悪魔がそれをみて、けんかさせようと考えてシモン・タラス・イワンにいろいろな意地悪をしかけます。

シモンとタラスは悪魔によってとっちめられてしまうのですが、イワンは何でもあげるし、困った人を助けるし、王様になっても働き続け、ついには悪魔が退散してしまいます。

宮崎駿監督の「人はどのように生きるべきなのでしょう。」という言葉が心に刺さります。

ばかのイワンは、一言で言うととことん利他的に生きているように感じます。

シモンは権力に対する欲、タラスは食欲をはじめとする物欲を表しているように感じ、悪魔はその欲につけこんで意地悪をしかけてきます。

ばかのイワンは欲がないので、悪魔が意地悪しても効果がありませんでした。

そして、ばかのイワンが王様になっている国の人々は、とても幸せそうです。

ばかのイワンの物語の背景とは違って、わたしたちには知識があって、資本主義のなかで生きています。

その中で、どうやって知識を使って楽しく生きるか、試されているような気がします。

少なくともシモンやタラスと同じようになってはいけないけれど、ばかのイワンのようにになるべきかというと、そうではないような気がします。

わたしたちそれぞれが、それぞれの生き方をもっていて、いろいろなバランスを絶妙にとりながら毎日を生きていく。

それそのものが答えのような気がします。

コーチングは楽しく生きるためのツールであり、上手く使うことでバランスがとりやすくなるのではないかなと思います。

reader読者登録

ブログ購読をご希望の方はこちらからご登録ください。