カフェを開きたい

先ほどのサラリーマン小学生の記事とつながるものを書きます。

最近、ある病院のある研修医が「いつかカフェを開いてのんびり暮らしたい」と言ったことが周りに波紋を広げました。

要するに、「研修医というのは医療というものに暑苦しいぐらいの情熱をもって、医療以外のことは考えてはならない」という‟常識”的な医師達が、「けしからん」と言っているわけです。

数か月にわたりその話を聞いているので、たぶんその研修医はこれから研修を受けていくにあたり、指導が浅かったり若干不利になる可能性があるかもしれないと考えています。

おそらくその研修医は、医師免許をとるまでさんざん競争の中で必死で勉強をしてきて、疲れてしまったのかなと思います。

まだその研修医と会っていないので、3つパターンを考えています。

①疲れてしまって一休みしたい。

②医師という職業はもともと自分自身の目標ではなく、本来の目標はカフェを開くことだった。

③研修医になって、医師という職業に疑問を感じ、とりあえずの目標としてカフェを開くことを考えている。

わたしの意見としては、カフェをやってみればいいと思います。

カフェを開いてみて、なんとなくそれも自分の目標と違っていたらその時に考えれば良いだけの話です。

しかもカフェをやりたいと考えながら医療をしても、want toでないのであれば患者にとっても危ないので医療をすべきではないと思うし、別の可能性として、両方したければ一度に両方できるのではないか(国公立の病院の常勤医になると難しいですが)と思います。

‟常識”的な意見としてよく聞くのが、例えば、「国立大学であれば医師育成に国民の税金を使っているのだから、早い段階で医師をやめるということは税金を払っている国民に還元できないのではないか。」というようなものです。

そんなことを言い始めると、自分の人生が他人にコントロールされた人生になってしまいます。

一回しかない自分の人生を本気で歩むためには、そんなこと、どうでも良いと思います。

そもそも税金は国の問題であり、一人の人間の人生を左右する理由にはならないと考えます。

もしもその研修医と会って話すことがあれば、かなり少数派の「カフェをやってみればいいと思う」という意見を言ってみようかなと思います。

サラリーマン小学生

知り合いに8歳のお子さんがいて、学校の席替えの話をしていました。

同じクラスの子で、人のものを何でも取ってしまう子がいて、その子の近くの席になるとなんでもかんでもモノを取られてしまうので困る、というような趣旨の話でした。

その子は(実際はわかりませんが)裕福な家庭で、お母さんも上品で優しそうなお母さんなのだと言っていました。

そのお母さんは、まさか自分の子供が他人のものを取ることで周りを困らせているなどということは知らないのかもしれないと思います。

わたしはてっきり、その子に何か病的なものがあるのかと思いましたが、どうやらそういう雰囲気でもなく、8歳でも塾や習い事で忙しいから、学校をストレス発散の場にしている子がけっこうな割合でいるようだということでした。

わたしの周りにはあまり子どもがいなくて実際体感することはあまりできないので、ただ「何が起きているのだろうか」と考えていました。

その話を聞いていて、単純な印象としては、「いつ遊ぶの??」と思いました。

朝から夕方まで学校に行って、夕方から塾とか習い事に行って、帰ったら宿題がある生活を想定すると、遊ぶ時間は学校の休憩時間になってしまいます。

小学生が、まるでサラリーマンのような型にはまった生活を毎日しているのかと、考えていました。

日本の社会が、子どもが子どもでいることが許されない社会になっているのかもしれないなという印象を受けました。

子どもというのは放っておいたら勝手に、興味のあるものを見つけだして集中して学ぶものなのではないかと思っています。

最低限の教育は必要ですが、塾など外から与えらる勉強や、しかも競争のなかに放り込まれた中での勉強は、子どもの可能性をかなり狭めるのではないかと思います。

人間は本来、さまざまな可能性をそれぞれ持っています。好きなことは100人いれば100人違います。

画一的で試験で良い成績を取る人間を大量に作るように社会が仕向けているような印象さえ受けます。

以前も書いたことがありますが、日本社会はパノプティコン効果を生み出しています。

わたしたちは、社会に仕向けられているいろいろなことに細かく気付いて、そこから抜け出す必要があると思います。

抜け出すというのは、ある意味、社会的な洗脳から自ら脱出するということになります。

方法として一番簡単なのは、常識を常に疑う、メディアを常に疑う、これだけでずいぶん効果がある気がします。

わたしは、常に、疑っています。

煩悩をみつめる

煩悩について考えます。

煩悩の強い人は、良い仕事ができない、つまり抽象度の高い思考ができない、ということは苫米地英人氏も著書の中でよく書かれていることです。

強い煩悩は抽象度の高い思考の邪魔をします。

煩悩とは、食欲や物欲、睡眠欲や性欲など、人間の持つさまざまな欲望です。

食べ物に関しては、菜食主義など内容に対するこだわりは執着に入ります。

また、服装など、自分自身の見た目に過度にこだわることも執着です。

煩悩は悪いものではなく、わたしたちが人間である以上、消す必要はないしある程度は必要です。

人生を楽しむという意味においても、煩悩をほどよく満たすことで楽しむことが可能になります。

しかも、抽象度の高い思考をしてゴールに向かうにあたり、衣・食・住は満たされている必要があります。

ただし、必要以上の強い煩悩で衣・食・住を追いかけてしまうと、もはや抽象度を上げることは不可能である気がします。

基本的に煩悩は抽象度が低く、また、煩悩は執着を生みます。

何かに強く執着すると、抽象度の天井、つまりIQの天井が必ずできます。

可能であれば、IQに天井ができないような生活をするほうが、ゴールに近づく可能性が高くなります。

少し難しいですが、矛盾しそうで、矛盾しません。

重要なことは、わたしたちは人間なので煩悩を消すことはできないし、消そうとする必要は全くなく、抽象度を下げない程度に煩悩をコントロールする、というバランスを取ることです。

ときどき、自身の煩悩がどの程度か、強すぎない程度にバランスがとれているかどうか、チェックしてみてください。

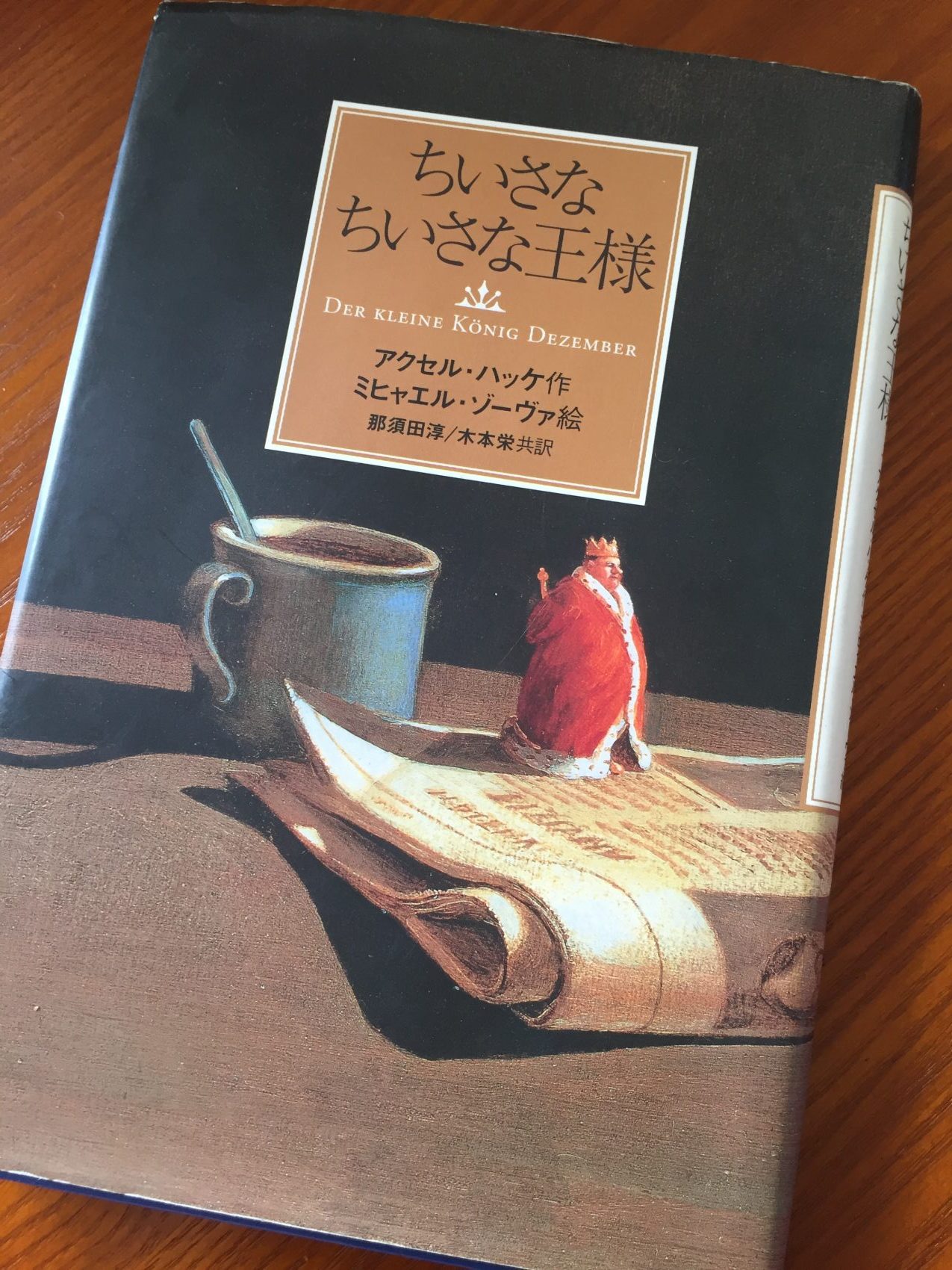

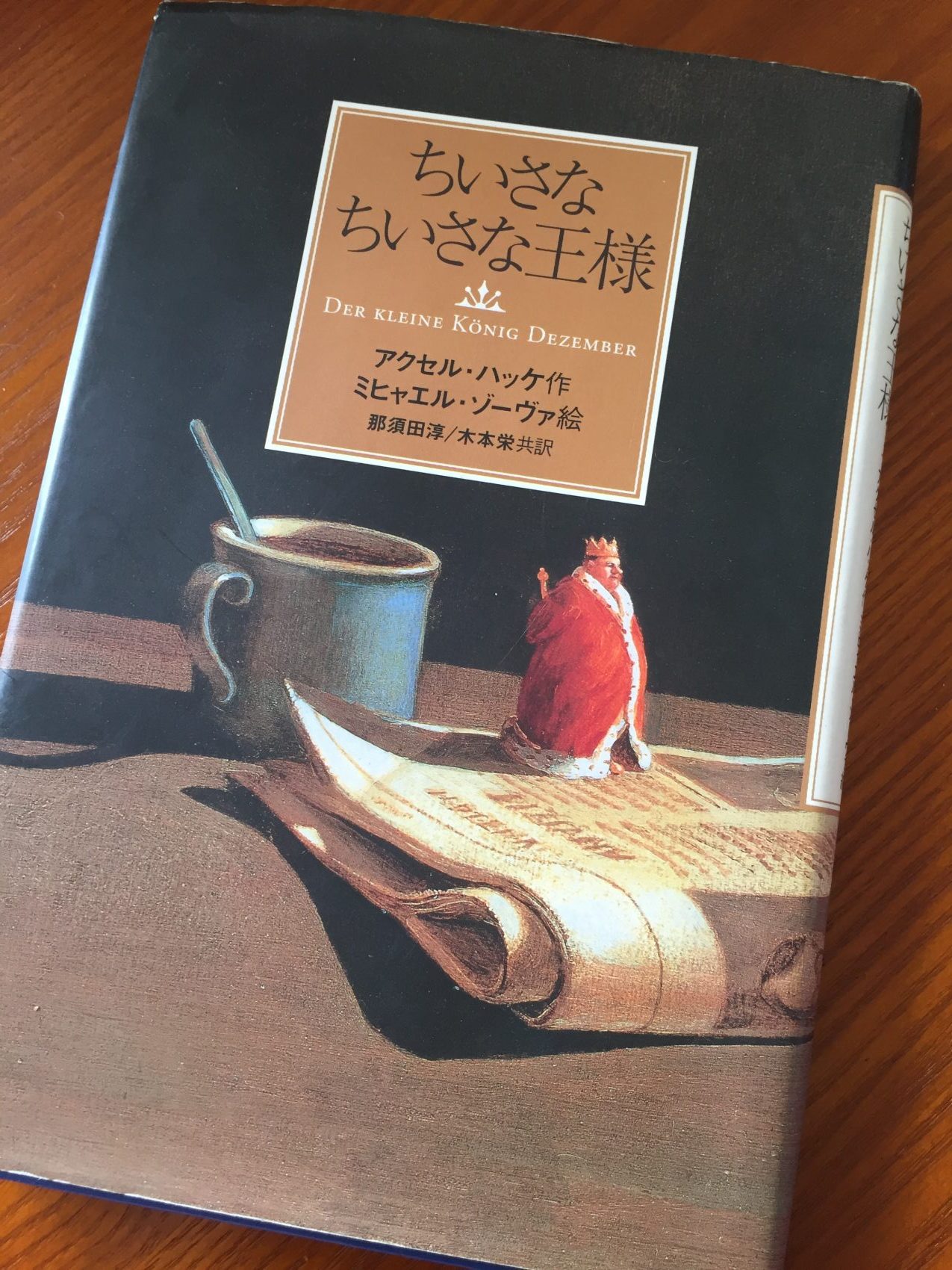

続「ちいさなちいさな王様」

続編です。

この本の中のあるシーンが素敵で、印象に残っています。

「4 命の終わりは永遠のはじまり」という章で、夏の夜に「僕」と「王様」が一緒に空の星をみています。

実際には、「僕」の上に「王様」が仰向けになってひっくりがえっています。

僕の、「自分がひどくちっぽけで、無意味なものに感じるよ」という言葉に対し、王様が「おまえというやつは、それだけ大きな図体のくせして、あの彼方にある星をちょっと見ただけで、もう自分がちっぽけだなどと思うのかね?」と言っています。

このあと、王様が自分が星を見てどんな気分になるか話した言葉が、とても魅力的なので、ここは全文引用します。

「なんだか、自分が巨大になっていくような気がしてくるのだ。おれはどんどん伸びて大きくなっていくばかりだ。宇宙までとどくぐらいにな。大きくなるといっても、あの、空気を入れてふくらんでいく風船のようにではないぞ。あんなのは、いつかは限界に達して、パンッと割れてしまうからな。そうではなくて、まったくなんの心配もなく、あたりまえのようにすくすく大きくなるのだ。なにか、表面の皮とかが、無理に薄くひっぱりのばされていったりするようなことはない。自分がまるで、もくもくとふくれあがっていくガスになったような気分だ。そのうちにおれは、宇宙の一部にすぎない存在ではなくなる。おれ自身が宇宙全体となって、あの無数に輝く星さえも、おれの中にあるのだ。この気持ち、想像できるかね?」

王様の気持ち、想像できますか?

もしかしたらできる方もいらっしゃるかもしれません。

この王様の言葉はとても大切なことを表現していると思います。

「自分自身というものが、宇宙を内包する」というような表現になるかと思うのですが、そのことを優しくキラキラと表現している気がします。

この本を子供に読み聞かせたら何を感じるのだろうと、とても興味深いです。

訳も素晴らしいですし、挿絵もとても美しいです。

小さな王様が胸を張っていたり、ちょこんと座って居たり、この挿絵はミヒャエル・ゾーヴァ氏にしか描くことができないのではないかなと思います。

機会がありましたら、ぜひ一度読まれてみてください。

「ちいさなちいさな王様」(アクセル・ハッケ作、ミヒャエル・ゾーヴァ絵、那須田淳/木本栄共訳 講談社)

「ちいさなちいさな王様」

少し前から、不要なものを手放すという作業を続けています。

その作業の中で、「ちいさなちいさな王様」という本を久しぶりに手に取りました。

挿絵がとても魅力的な、「ちいさなちいさな王様」(アクセル・ハッケ作、ミヒャエル・ゾーヴァ絵、那須田淳/木本栄共訳 講談社)です。

これは妹からもらった大切なものなので、手放しません。

この物語の登場人物は、「僕」と「王様」で、王様は十二月王二世という名前です。

「王様」は「僕」と出会った時には「僕」の人差し指ぐらいの大きさです。

王様の世界では、生まれる時は大人としてベッドで目覚めます。

王様の言葉を引用すると、「おれはだな、ある朝、ふいにベッドで目覚めたのだ。それから仕事をしに王子の執務室に行ったのさ。実に、単純なことじゃないか。おなかの中にいるだと?ばかばかしい!人生というのは、ある日起き上がって、それですべてがはじまるのだ」と王様は言っています。

この言葉はなかなか面白くて、わたしたちも朝起きたとき、1日という人生を始めている気がします。昨日までの記憶との連続性があるためにすべてがはじまったようには感じませんが、実際には新たに始まっているのではないかと思うことがあります。

王様の世界では、そのあと少しずつ小さくなって、見えなくなるぐらいになるそうです。

小さくなればなるほど、多くのことを忘れていくけれど、人生経験が豊富なので偉いそうです。

王様が見えなくなったら、王子が王位を継承します。

僕が質問しています。「きみには、ひょっとして永遠の命があるのかい?」

そのあと僕がひとしきり質問したあと、それに対して王様は「そんなこと、おれにもわからないな」と答えています。

「死」という言葉が出てこないのが気になるというか、魅力的というか、小さくなって見えなくなったあとどうなるかはわからない、というのがなんとも深いです。

わたしはいまだに、この本のストーリーの意味がはっきりと理解できずにいます。

短い本なのですが、いろいろな意味がたくさん込められていて、それをすべて拾いきれずにいるような感覚です。

続編に続きます。

reader読者登録

ブログ購読をご希望の方はこちらからご登録ください。