そんなに急がなくてもいいのに

記事を読んでくださっている方の中に、全身麻酔を受けたことのある方がいらっしゃれば分かるかもしれませんが、全身麻酔の後は、しばらく意識がぼんやりしています。

手術が終わったあと、麻酔科医は全身麻酔の薬を止め、患者さんは目を覚まします。

そして麻酔科医は、患者さんが覚醒しているかどうか確認をします。

手術室で覚醒を確認するのですが、後から聞くと手術室で目が覚めたことは覚えていなくて、病室ではじめて目が覚めたと聞くことがあります。

ぼんやりしている程度や時間は、手術の大きさ(手術侵襲)や麻酔で使う薬にもよりますし、個人差も大きいです。

先日、麻酔から覚めたばかりの患者さんが発した言葉が印象に残りました。

80代の方で、ゆっくり、ゆっくり、穏やかに話す方でした。

そのときわたしは手術室スタッフに伝達事項を伝えていました。

スタッフに伝達事項を伝えるとき、わたしは早口です。

伝えようとすることと、伝えられるであろうことが、互いに予測できるからです。

その患者さんは、わたしたちにこのように仰いました。

「・・・みなさんの話している声が、・・・とても、とても、・・・速いように聞こえます。」

「・・・そんなに、急がなくても、いいのに・・・。」

わたしは思わず手を止めて、「本当に、そうですよね。急ぐ必要はないですよね。」と言って、目を閉じている患者さんを見ました。

わたしたち医療従事者は、患者さんの既往歴を把握しており、その方は、過去にとても大きな手術を受けられたことのある方でした。

手術を受けたことがあるかどうかではなく、これまで何度も、いろいろな覚悟を決めた瞬間があったのだろうなということが伝わってきました。

これまでの覚悟の“凄み”によって、その患者さんの、言葉で表現しつくせない深い穏やかさがあるのだと、そう感じました。

最近思うのですが、何かを覚悟したことのある人間は、強いです。

だから覚悟をする方が良いとか、そういうことでもなく、覚悟は、すべきときにするかどうか、それだけの話です。

また、何かを決めるときの判断の仕方は、個人の自由なので、どうあっても良いと思います。

ただ、何か重要なことを覚悟するということは、コーチングでいうゴールに向かう過程での出来事なのかもしれないという印象を受けています。

そこには、人間に秘められた強い”力“があるような気がします。

身体とスコトーマ

気が付いたら手がひどく乾燥して荒れていました。

一昨日用事があってデパートに行った際に、ネイルまでお手入れの行き届いた店員さんの手を見て、自分の手の惨状にようやく気付きました。

店員さんに商品を見せてもらったのですが、思わず自分の手を隠しそうになりました。

心の余裕ができた瞬間に、自分の手が視界に入ったのだと思います。

自分の体の一部がスコトーマに入っていた、もしくは、なんとなく手が痛かったのだけれども見て見ぬふりをしていました。

手荒れしやすい仕事はたくさんあるのですが、麻酔科医の仕事も手が荒れやすい職種のひとつです。

手を洗ったり消毒する回数がとても多いことや、常に手袋をしているとはいえ、いろいろな薬剤を使うことが影響しているのだと思います。

アルコール綿はとても手が荒れますし、手袋そのものが手荒れの原因となることもあります。

麻酔科医が両手をどのように使うか、少し説明してみます。

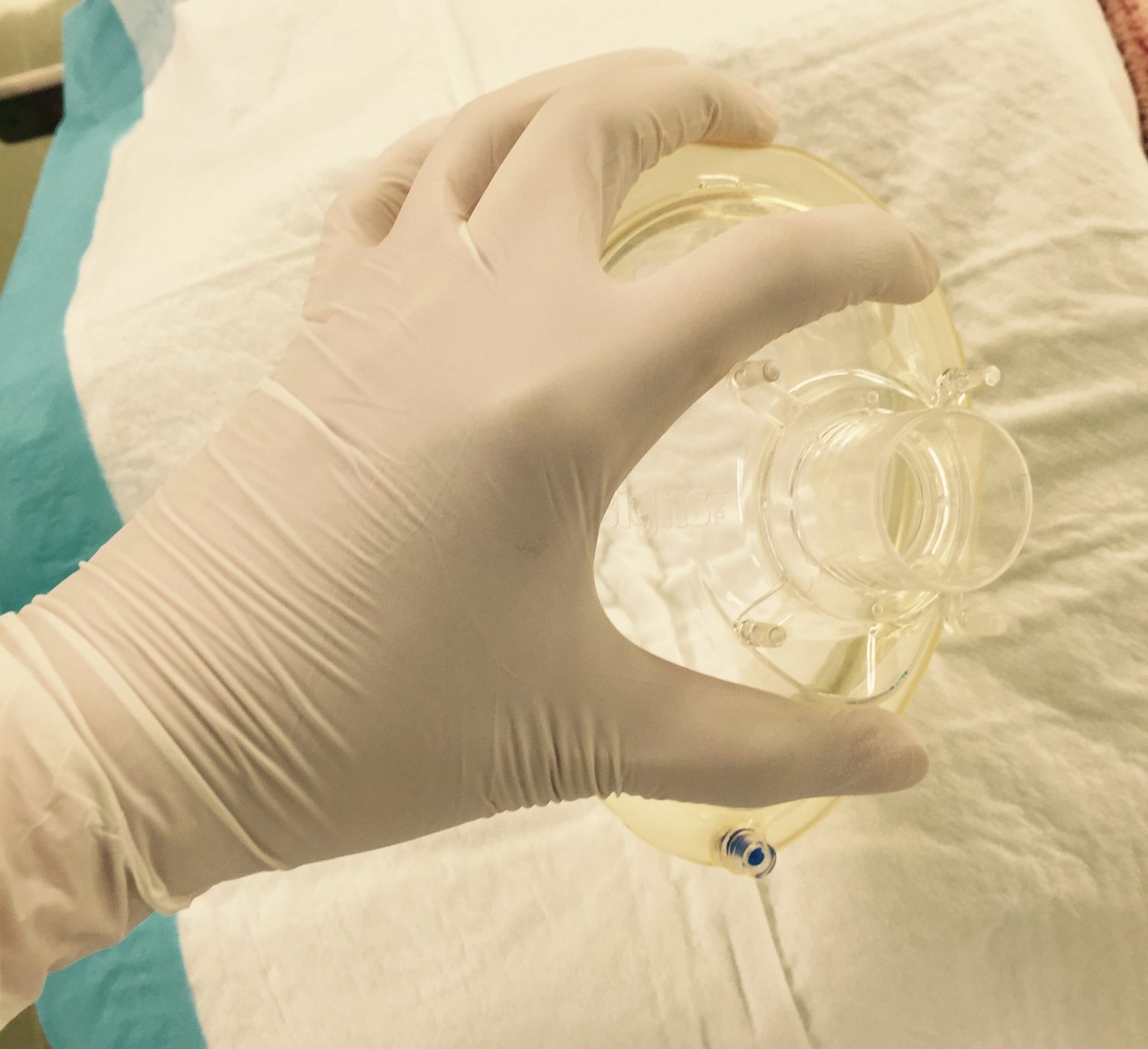

マスク換気の動きが分かりやすいので、マスク換気のときの手の動きを説明します。

マスク換気は、全身麻酔の際に患者さんの呼吸を補助する目的で行うものです。

まず左手は、マスクを患者さんの顔にフィットさせた状態で、ホールドするのに使います。

マスクを片手だけで患者さんの顔にフィットさせるのにはコツがあって、麻酔科医それぞれの慣れた方法があります。

患者さんの顔の形にもよりますし、麻酔科医の手の大きさによって、マスクの持ち方が異なることがあります。

写真はわたしの基本の持ち方で、薬指と小指で患者さんの顎を支えるような形をとっています。

右手は、患者さんに酸素を送るためのバッグを握っていて、APL VALVEという弁を微調整しながら右手を使って換気をします。

マスク換気の時、左手の動きと右手の動きは無意識のうちに連動しています。

マスク換気の例が分かりやすいので書きましたが、麻酔中は基本的に両手を連動させて動いています。

両手のみならず、視覚や聴覚などの感覚を含め全身を、無意識にフル稼働させて動いていると言うほうが良いかもしれません。

モニター音からは、脈拍の速さを感じますし、音の高低で酸素飽和度を知ることができます。

モニター音だけでなく、術野から聞こえる音で出血の状況を感じることもできます。

それと同時に、視覚を用いて多くの情報を収集しています。

麻酔の仕事が特殊というわけではなく、どんな仕事でも、全身を用いるという側面があるかと思います。

わたしはふだんから手を大切にするように意識に上げているので、手がボロボロになるということは、わたしにとってスコトーマができやすいマインドになっていたのかもしれないと思いました。

わたしたちは毎日いろいろと考えることが多くて、身体がスコトーマに入ることがあります。

みなさんはいかがでしょうか?

身体の状態を意識に上げることで、マインド(=心=脳)の状態がわかることがあります。

みなさんも、一日一回は、身体を意識に上げて細部まで観察してみると良いかなと思います。

自分の価値観

ルー・タイス著『アファメーション』より、引用します。

今回は61ページの「自分の価値観を明らかにする(五つの質問)」という部分です。

抜粋して引用しますので、本をお持ちの方はぜひ61ページを開いていただけると幸いです。

「自分の理想や価値観を明らかにするために、次のことを試してみてください。

一.自分の体から心臓を取り出して、手のひらに乗せるところを想像してみる

二.命を脅かすような出来事を想像(あるいは経験)してみる

三.痛みを経験する

四.自分が本当に幸せだと感じるものは何かを考える

五.厳しい質問を投げかける」

(「アファメーション」ルー・タイス著)

わたしたちはそれぞれ、価値の優先順位というものを持っています。

100人いれば100人それぞれ異なります。

価値の優先順位を熟考して現時点での結論を出すのは、時間がかかるかもしれませんが、とても大切なことです。

なぜ、自分の価値観を明らかにするところを引用したかというと、わたしたちは社会洗脳下において、何ものかによって価値観を挿げ替えられてしまうことがたびたびあるからです。

ときどきではなく、常にその危険にさらされているので、わたしたちは自分自身をいつもよく観察しておく必要があります。

ぼんやりしていると、いつのまにか自分の大切なものが、何ものかによって挿げ替えられます。

挿げ替えられてしまった結果何が起こるかというと、わたしたちのマインドは「静かなる絶望」に侵食されます。

そのうち、「静かなる絶望」に慣れてしまい、残念なことにそのまま人生を終える可能性があります。

「五.厳しい質問を投げかける」という項目をさらに引用します。

「自分が価値を置くものに厳しい目を向け、こう自分にたずねてください。

『私はこの人生で何に最も価値を見出すだろう?』

『何に対して闘うだろう?』

『何のためなら命を賭けられるだろう?』

自由?権利?正義?愛する者?快適な生活?精神的・肉体的な健康?

あなたが価値を置くものを選び出してください。自分の人生で重要と思うものを六つか七つ選び出したら、何を人生の目標にすべきかがわかります。」

これはわたしの意見ですが、何のために命を賭けるのか、真剣に考えてください。

わたしは基本的に、バランスホイールの考え方は大切だと思います。

バランスホイールをベースとして、最重要の価値を何に置くのか、是非ゆっくり時間をかけて考えていただければと思います。

わたしは「静かなる絶望」を望まないし、できればみなさんにも、みなさん自身の価値の優先順位を死守してもらいたいです。

自分自身の価値の優先順位を守れるのは、自分だけです。

子どもの口内炎

2か月ほど前に、友人からお子さんの相談を受けました。

その方のお話によると、小学生のお子さんの歯並びが悪くて、頬粘膜を噛んでしまって口内炎ができているということでした。

しかもそれが1ヶ月以上続いていて、口腔内で刺激が続いた場合に「癌化」する可能性があると人から聞いて、心配しているというお話でした。

朝は口内炎の痛みで泣きながら起きてくることもあり、食欲も落ちていると言っていました。

確かに、舌癌など口腔内の癌は、継続する機械的な刺激が原因となることがあると、わたしは大学で学びました。

その方は、その話を聞いた一週間後ぐらいに大学病院の歯科を予約しているとのことだったのですが、わたしは少し緊急性があるのではないかと思いました。

わたしが通っている歯医者さんをお伝えして、とりあえず早めに一度診てもらったらどうかと提案しました。

その1~2週間後にその方と会った時に状況を聞いたのですが、紹介した歯医者さんからは大学病院へ行ってくださいと言われたということ、そして大学病院では緊急で何か治療を要する状況ではないという話をされたということでした。

そして、お子さんの口内炎は変わらず、痛みで学校を休んだ日もあり、好きだったサッカーも行きたがらなくなったと言っていました。

みなさんも、お気づきかもしれません。

わたしはそれを聞いて、何かがおかしいと感じました。

わたしは基本的に、学校や習い事は行きたくなければ行かなくても良いと考えるのですが、それ以前に、お子さんが何かを訴えていると思いました。

医療からのアプローチをやめて、コーチングからのアプローチに切り替えてみようと考えました。

友人に、「これからはお子さんが何か駄々をこねているように感じられることを言ってきたときは、『あれ?どうしたの?あなたらしくないね。いつものあなたはそんな風じゃないよね。』と言ってしらっとしていることを徹底して続けてみてください」と、伝えました。

その後しばらくは、その方からお子さんのお話が出てこなかったのですが、先日久しぶりにお子さんのことを聞きました。

「あなたらしくないね、を続けていたら、学校も休まずサッカーも喜んで行くようになって、サッカーに関しては試合に負けたら悔し涙を流すぐらい、頑張るようになったんです。言葉のかけ方って大事なんですね!」

ということでした。

わたしは口内炎のことが気になっていたのですが、その方は忘れてしまっていたようで、口内炎は当然のように完治したということでした。

歯並びは悪くて頬粘膜を噛みやすいのかもしれないけれど、物理的な構造とは別に、何かを訴えようとして頬粘膜を噛んでしまっていたのかもしれません。

この一連の出来事はわたしにとっては大きな出来事で、本当に、本当に、嬉しく感じました。

相談してくださった方が、根気強く「あなたらしくないね。」を続けてくれたことに、心から感謝しています。

彼女が根気強く続けることが出来ていなければ、口内炎は治っていなかったと思います。

「風の谷のナウシカ」-感情

かなり久しぶりに「風の谷のナウシカ」を観ました。

印象に残ったことの中で、今回は「感情」について書こうと思います。

わたしは、自分はあまり感情の起伏がないと感じています。

周りから見たわたしがどのように見えているのかは分かりません。

自分でそういう風に感じているので、感情が湧いたらその感情を大切にすれば良いのだと考えていました。

しかし、はっとしたのは、トルメキア軍がナウシカの父親であるジルを殺した時の、ナウシカの反応でした。

そのときのナウシカは、「怒り」というものを全身で表しています。

これほどのナウシカの怒りを、他の場面で見ることができません。

父親を殺された怒りに対し、感情を生理現象として味わう、という説明をするのは不可能です。

わたしも自分の大切な家族を殺されたら、ナウシカと同じ反応をすると思います。

この場面を見た時、自分が何か忘れていたのか、忘れようとしていたのか、とにかく思い出す必要があると感じました。

また、感情というテーマから少し外れますが、この場面で、ユパが小さな声でナウシカに言った言葉が印象に残っています。

「ナウシカ。落ち着けナウシカ。いま戦えば、谷の者は皆殺しになろう。生き延びて、機会を待つのだ。」

「生き延びて、機会を待つのだ。」-実際にわたしたちが生きて行く上で、大切なことだとわたしは感じています。

あらゆることには‟機”があり、わたしたちはその瞬間を見極める必要があります。

このユパの言葉は、とても深いです。

感情というテーマに戻りますが、他の場面でも、ナウシカの感情表現が何かを思い出せと言ってくれているような印象を受けました。

ジルに再開した時の喜びや、腐海の底で嬉しくて涙を流すなど、人間の感情とは本来は味わうほど余裕がないもので、溢れるほど湧き上がってくるものだと、今のわたしはそう思います。

わたしは、自分が少しぼんやりしてしまっていたのではないかと思いました。

わたしたちは今の日本において、ぼんやりしているとトルメキア王女クシャナのようになってしまう可能性があります。

それはそれで選択かもしれませんが、クシャナは戦争を起こし、人間を殺します。

少なくともわたしとわたしの記事を読んでくださるみなさんは、それを選択しないのではないかと思います。

人間の感情、それは人間にとって宝物です。

reader読者登録

ブログ購読をご希望の方はこちらからご登録ください。