チームのセルフトーク

昨日、「アファメーション」ルー・タイス著のチームのセクションから引用しました。

今日もセクションVから引用すると同時に、「コーポレートコーチング(下)」苫米地英人著から引用します。

「チームやグループはコンフォートゾーンを持っています。グループには有効性の水準があります。グループは怖じ気づきます。グループにはセルフトークがあります。グループは重圧を感じます。グループはポジティブにもネガティブにも反応します。グループは恐れを感じます。」

「アファメーション」ルー・タイス著

「無意識のうちに考え方や人格形成にまで影響を及ぼしてしまうセルフトークですが、組織の場合は『コーポレートトーク』が重要になってきます。」

「コーポレートコーチング(下)」苫米地英人著

わたしが今日注目しているのは、グループやコーポレートなど、組織においてセルフトークが存在するということです。

ここからはわたしの考えていることです。

わたしはいろいろな病院で働かせていただいているので、組織のセルフトークは毎日肌で感じます。

わたした勤務するのは手術室ですが、病院の大小にかかわらず、それぞれのセルフトークがあります。

個人レベルではセルフトークをコントロールすることでセルフイメージを変えることができるのと同様に、組織レベルでもコーポレートトークをコントロールすることで組織のセルフイメージを変えることが可能だと思います。

トップとスタッフ、各部署すべてにおいて、全員がセルフトークを変えることで、組織のセルフイメージは変わると思います。

感じることとして、日本ではなんとなく、変わってはいけないような、目立ってはいけないような風潮があります。

変わらないと成長はあり得ないにもかかわらず、コンフォートゾーンから出ようとしないトップが多い気がします。

トップがコンフォートゾーンから出ようとしないと、成長したいスタッフはその組織を辞める以外に成長できません。

逆に考えると、組織全体で同じゴールに向かってコンフォートゾーンを上げていくことができれば、すべてのスタッフにとって快適な居場所になる可能性があります。

「コーポレートコーチング(下)」をじっくり読みたくて仕方がないので、いまはこのあたりにします。。

「人の能力を認め、力を与える」

ルー・タイス著「アファメーション」より。

セクションⅤ「他人とチームを育てる『アファメーション』の法則」を読んでいます。

その中で、「人の能力を認め、力を与える」という部分から抜粋します。

「周囲の人をいつも前向きに、建設的に肯定して、その人の優れた点に目を向け、本人にも優れた点に注目できるようにサポートすると、どうなるでしょうか?ポジティブなアファメーションを何度も繰り返してみてください。その人に会うたびに、違った言葉で良いところを表現してみましょう。その人の価値や能力をいつも認めてあげるのです。あなたが職場や家庭のリーダー的存在だったら、周囲の人はあなたの言葉によって目を見張るほどに成長するでしょう。優れた将軍、コーチ、教師、経営者、親はこんなふうに行動しているのです。」

みなさんの中で、家庭をもっていたり、1人でも部下がいる方であれば、とても心に響く文章なのではないかと思います。

よくわかると思いますが、自分を大きく見せたかったり、相手を小さく感じさせたい人は、真逆の行動をとります。

日本の企業をわたしは経験していないのでわかりませんが、ネガティブなアファメーションを何度も繰り返し受けたことのある方は多いかもしれません。

わたしも幼少期から今まで、ネガティブなアファメーションを受けたことの記憶は(記憶はあくまでも現在から過去に対する解釈ですが)よく思い出されます。

たとえば、わたしは小学生のときスイミングスクールに通っていました。

担当の先生はたびたび変わりましたが、どうしても、ある先生の思い通りに泳ぐことができず、わたしはスイミングスクールをやめてしまいました。

ビート板という柔らかい板で叩かれたことを覚えています。

そういうリーダー的存在には、なっていけません。

周囲の人のポジティブな面を、あらゆる方法で表現してください。

いつも、常に、何度も何度も認めてください。

こうすることで、周囲の人に力が与えることができると同時に、あなた自身に対してもポジティブなアファメーションとして影響を与えると、わたしは考えます。

ガチャの世界

ついつい立ち止まって見てしまうもので、子供だけでなく大人の方も何人か見てまわっていらっしゃいました。

「よくこれを考えついたなぁ。すごい発想だなぁ」と思いながら、見ていました。

そこには両替機まで設置されており、ガチャはなかなか高額で、立派なビジネスです。

でも、これらのアイデアを出して考えている方々は、仕事であっでもおそらくとても楽しいのだろうなと思います。

楽しさが滲み出ているし、消費者がどんなものにワクワクするだろうという目線で考えると、ワクワクせざるはえないのだろうなと思います。

そして、これらを集める人たちも、すごく楽しいのだろうなと思います。楽しいとか意識する以前の、趣味の感覚なのだろうなと思います。

わたしの友人が、小さなガラス細工を集めていたことを思い出します。「まだあれを持ってない」など言いながら、選んでいました。

ガラス細工の中でも自分のツボにはまるものがあるらしく、全く振り返りもしないものもあって、趣味のものをプレゼントするのは至難のわざだなと感じました。

趣味というものは大切です。

ただただ自分が楽しめるもので、利益が出ないものです。

バランスホイールでゴールを設定する際には、趣味の項目も是非入れていただければと思います。

伊勢海老

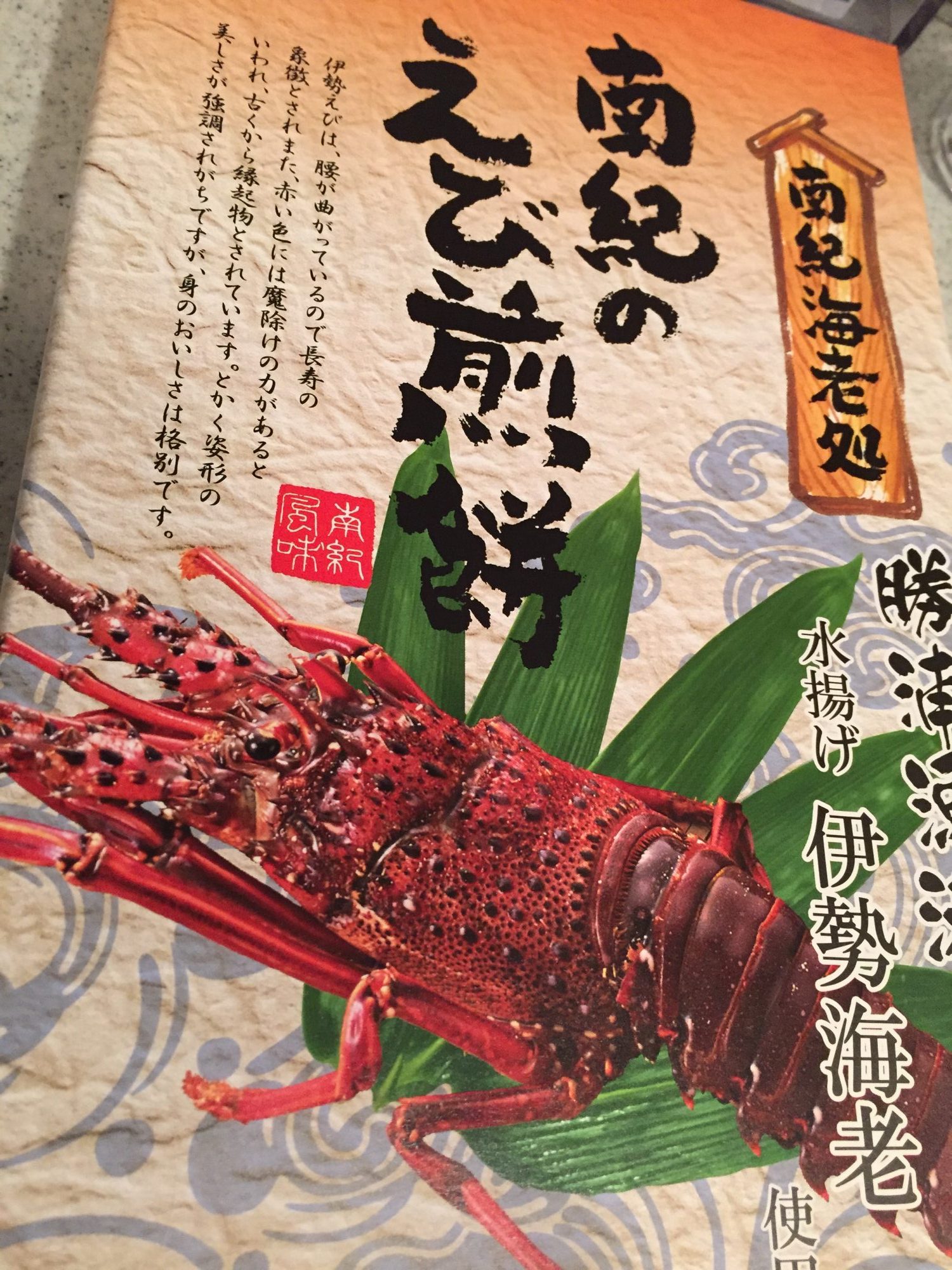

これはわたしの故郷、和歌山で作られている伊勢海老を使った煎餅で、お土産としてドライブスルーなどで売られています。

和歌山にいるころから好きで、よく買っていました。

絵の伊勢海老が実に活き活きしていて、つつみ紙から飛び出てきそうです。

この絵をみると、以前、和歌山の「すさみ町」というところでダイビング中に見た伊勢海老を思い出します。

わたしはアドバンスのライセンスを持っているのですが、ここしばらくは潜っておらず、かなり前のことです。

その時はそれほど深いところまで潜らなかったのですが、「ああ、この海で世界がつながっているんだな」と思いました。

潜っているときに、伊勢海老が少し遠くにいるのが見えました。

そのときは、びっくりするぐらい大きく見えて、伊勢海老の化け物みたいな印象を受けました。

いま考えると、「伊勢海老の化け物」ですが、もしかしたら近くまで行って見たら「普通の伊勢海老」だったのかもしれません。

わたしたちがゴールを設定するときに、あまりにも現状の外過ぎて、自分にはとんでもない、とか、自分にはとても無理だ、という気持ちになることがあることがあるかもしれません。

でも、意外とわたしたちは大きい存在で、実際によくよく見てみると現状のわたしたちで十分達成可能な事柄であることがよくあります。

ゴール設定の基本は「現状の外に設定する」なので、ぱっと見「伊勢海老の化け物」に見えても、実際は現状の延長上の事柄である可能性はあります。

ゴール設定の際には、本当に「現状の外」なのか、よくよく観察する必要があります。

よく見ると「伊勢海老の化け物」なんかではない可能性があります。

ふりかえり

今回もドラえもんのひみつ道具について書こうかと思いましたが、しつこいという声が聞こえそうなのでやめておきます。

また、最近千手観音を好きになってしまい、(パソコンではなく)部屋の壁紙を千手観音にしようかと思いましたが、姉妹たちの反対に遭いました。

早いもので、あと2週間でコーチ補の「補」が消えます。

コーチ補の期間は二度と戻ってこず、人生というのはそういうものなのですが、感慨深いです。

今日はコーチとしての自分のふりかえりをします。

わたしのコーチとしての目標は、クライアントを半年間でセルフコーチングできるところまで連れて行くことができればいいなと考えています。

あくまでも自分自身の目標なので、その時々の状況に応じて、延長であったり、頻度を減らしてコーチングを続けさせてもらったりということはあるかもしれません。

また、わたしは麻酔科医でもあるので、麻酔の時は薬の塩梅が瞬時にわかります。

患者さんの状態や年齢や体重によって、微妙に薬や点滴の量を変えます。

一種類を変えるのではなく、すべてのバランスを微調整します。

普通の麻酔科医はみな、そうだと思います。

この麻酔の塩梅の感覚を、できるだけ早くコーチングにおいても身に付けます。

物事には時間をかけるべきところと、かけるべきでないところがあり、塩梅の感覚を身に付けるには時間がかかるかもしれませんが、そのなかでもmax早い段階で身に付けようと考えています。

どんなProfessionalでもそうだと思いますが、「情熱」だけではプロ足り得ず、かといって、「情熱」がなければプロになることはできません。

プロのコーチに必要なものを、これからじっくり考えて今日は眠りたいと思います。

reader読者登録

ブログ購読をご希望の方はこちらからご登録ください。