“Bakery Scan”と曖昧さ

昨日、勤務先に行く前にパン屋さんに寄ってパンを買いました。

そのパン屋さんは混んでいることが多く、以前行った時も並んで買いました。

そのパン屋さんのレジで、見たことのないレジが導入されており、びっくりしました。

わたしは初めて見たのですが、もしかしたらみなさんの中には御存知の方がいらっしゃるかもしれません。

調べたところ、“Bakery Scan”という名前の画像認識システムだということです。

日本の株式会社ブレインという会社が開発、製造販売しています。

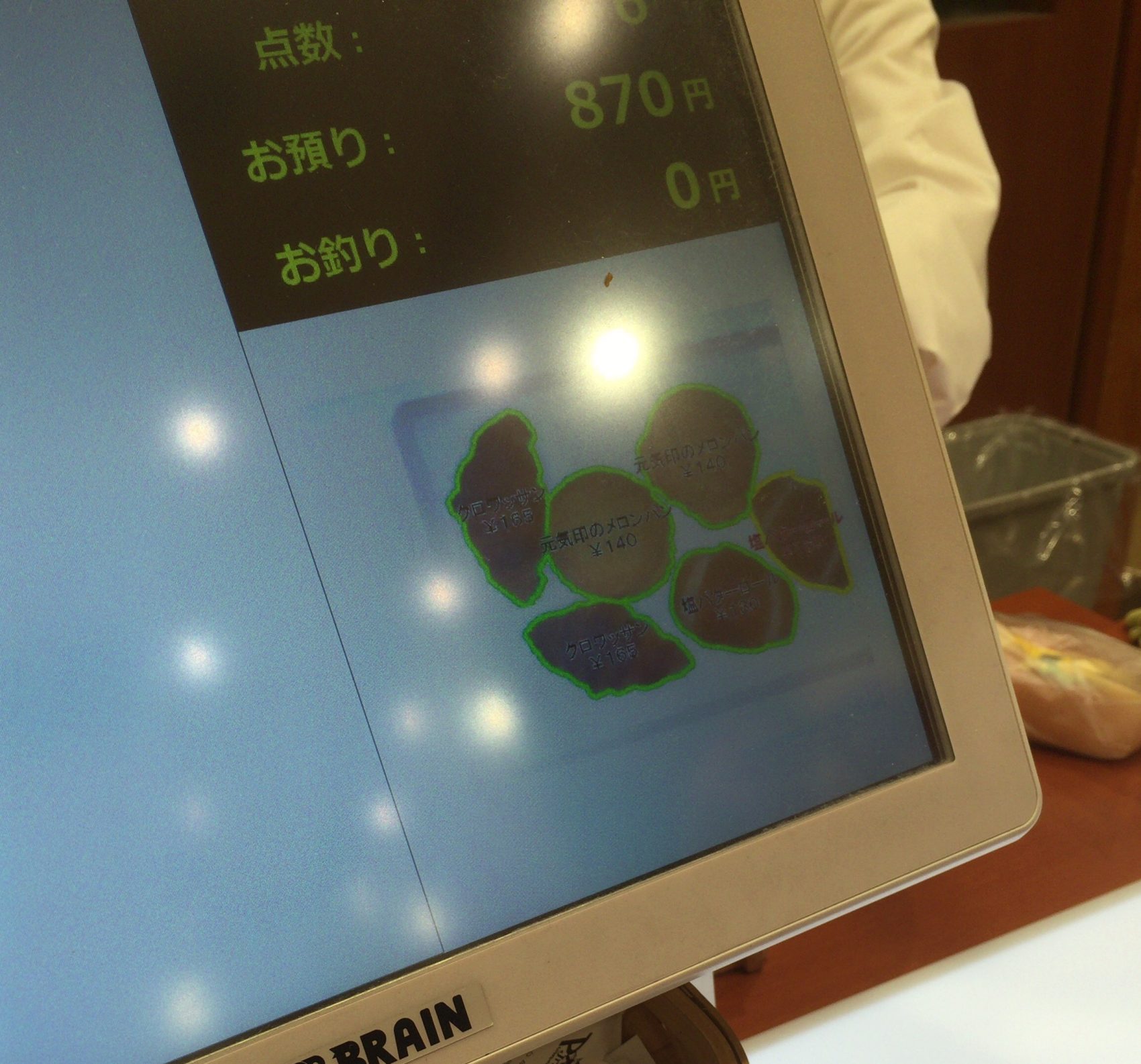

これは昨日撮った写真です。

パンをトレーに載せてレジに持っていくと、トレーをカメラが撮影し、一瞬で合計金額が出ました。

数秒や数分ではなく、一瞬、です。

パンは袋などに入っておらず、パンの形状と色で商品を認識しているようです。

パンは似たような形のパンがたくさんありますし、色目もよく似ていることが多いです。

にもかかわらず、形や色における“曖昧さ”を瞬時に認識していることにびっくりしました。

パン屋さんの中には、あらかじめ袋にいれた状態のパンを並べているところもありますが、どうやらパンは袋にいれずにそのまま並べるほうがよく売れるようです。

こちらのお店でも、店頭に焼きたてを並べており、レジで一個ずつ紙袋に入れてくれます。

前に来た時は、レジ打ちに時間がかかり、さらに紙袋に入れるのに時間がかかり、行列になっていました。

今回はレジ打ちは一瞬でしたので、待ち時間は少し短縮されたのかもしれません。

けれどレジ打ちに余裕ができたからといって、店員さんと会話をするわけでもなく、商品を受け取ってお店を出ました。

・・・ここまで書いてきて、頭の中でいくつかのことを考えており、今回何について書こうか考えています。

考えていることのうち三つを挙げてみるので、みなさんも考えてみてください。

まず一つ目、Bakery Scanのようなシステムが、どのような状況で必要で、どのような状況で不要(むしろないほうが良い)か。

そして二つ目、このシステムはパンの曖昧さを認識できるようにプログラムされているわけですが、コンピュータの曖昧さの認識を人間と同じレベルにすることは可能か。

三つ目、わたしが住んでいる地域に野菜などを売っている小さなスーパーがあります。レジにはバーコードリーダーさえないのですが、店員さんの一人に、わたしの買い物カゴを見た瞬間に“合計金額”を言える人がいます。“Bakery Scan”と同じスピードです。その店員さんの認識方法はどのようであり、また、その人の目に世界はどのように映っているのか。

もしかしたら三つともさほど難しくないのかもしれません。

二つ目は、読む人によっては愚問に感じられるかもしれませんが、面白いのでこれについて考えてみます。

要は、人間には曖昧さを識別する能力がありますが、コンピュータが人間と同じレベルになるか、という質問です。

わたしはつい即答で「同じになる」と答えたくなりますが、では、さらに考えます。

(「同じになるわけがない」と考えた方も、本当に同じになり得ないのか、考えてみてください。)

果たして、わたしたちの気持ちの中に存在する曖昧さをコンピュータは認識できるのでしょうか。

果たして、例えば、麻酔という業務をコンピュータが完全に真似できるのでしょうか。

後者の麻酔については、コンピュータを否定したいわけではなく、麻酔科医が不要になるという話を数年前から聞くことがあるので本当にそうなのかずっと考えています。

もしも麻酔科医が不在でもコンピュータ管理のみで手術ができるのであれば、麻酔科医が不足している地域の問題を解決することができます。

あくまでもわたしの視点から、このことについて少し考えてみます。

わたしは麻酔科医の代わりとして、手術中に血圧が下がれば昇圧薬が点滴から入るような麻酔科医の仕事ができるシステムを作れば良い、という単純なものではないような気がしています。

麻酔科医はいろいろな情報を五感を使って感知し、情報を並列処理しています。そしてあらゆる可能性を想定しながら動いています。

患者とバイタルサインだけを見ているのではなく、術者のスピードや様子、出血した場合には院内に輸血の準備があるか、なければどこから何分で運んでくるのか、看護師はどのような様子か、など考えていることを挙げるときりがありません。

術中に血圧が低下したとすれば、昇圧薬を投与しながら原因を把握する必要があります。

麻酔の深さは適切か、術野で出血していないか、アレルギー反応は起きていないか、患者の年齢や基礎疾患はどのようか、など、これも挙げればきりがなく、原因によって対応が変わります。

そして万が一原因がはっきりと分からない状況であっても、患者を守るために次にすべきことを判断しなければならない時があります。

また、大量出血など非常事態において外科医である術者が慌ててしまっている場合に、たとえば輸血が到着するまで、状況によるものの術者にいったん手を止めて待つことを提案する必要が生じるときがあります。

今は手を止めるべきだという判断を、コンピュータが術者に伝えるのでしょうか。

もしもわたしが麻酔科医でなく外科医ならば、コンピュータの言うことなど聞かないと思います。

こうしてさまざまな状況を考えていくと、果たしてコンピュータが麻酔管理できるのか、やや難しい問題だと感じられると思います。

わたしはコンピュータに詳しくないのですが、なんとなく、コンピュータは「曖昧なものを曖昧なものとして」認識するのは難しいのかもしれないなと、感じます。

わたしたちは人間なので、基本的には「曖昧なものを曖昧なものとして」認識する能力があります。

すべてのことに白黒つけたい気持ちもとってもよく分かりますが、曖昧さがあるからこそ、悩んだり苦しんだり、逆に喜んだり楽しく感じることができるのかなと思います。

わたしたちが白と黒だけではない、グレー全段階をそのまま認識できるのは、実は、素晴らしいことです。

虹は輪っか

美しい虹を見たので記事にします。

NewZealandからの帰りの便は、Aucklandを朝出発し、夕方成田に着く便でした。

写真は、成田に向けて高度を下げているときに飛行機の窓から撮った写真です。

写真では弧の一部に見えますが、見えたのは円形の輪っかの虹でした。

飛行機が旋回していたので、円形の虹の周りを回っているようでした。

わたしはこれまで、弧を描いている虹しか見たことがなかったので、本当にびっくりしました。

しかも、主虹の外に副虹も見えていたように記憶しています。

この写真では副虹が見えるような見えないような、というところですね。

「虹って、弧じゃなくて輪っかなんだ!」と初めてはっきりと知りました。

幼い頃に母親から聞いたような気もしますが、すっかり忘れていました。

多くの場合、虹が地球の地平線にぶつかるから弧に見えるだけで、虹の形状は実は「輪」です。

弧に見えるから、弧だと信じていました。

わたしたちが肉眼で認識できるものは、本当に限られているのだなぁと改めて感じました。

わたしは数年前までは、自分の眼で認識できるものだけを信じる傾向がありました。

目で確認できないもの、科学的に証明できないものは、拒絶していたように思います。

この宇宙において、人間の目に映るものはほんの一部です。

最近は、わたしの感性が変化しつつあり、“目で認識できないものを肌で観ている”ときがあります。

自分でも不思議なのですが、大切なものがスコトーマ(心理的盲点)から顔を出し始めたのかなと思います。

初めて見た輪っかの虹、二重の虹、とても美しかったです。

The point is…

前にも書いたことがありますが、『Grey’s Anatomy』というアメリカのテレビドラマをたまに観ます。

『Gray’s Anatomy』という医学書が実際にあり、テレビドラマではMeredith Greyが主人公なので『Grey’s Anatomy』という名前が付けられています。

とても魅力的な方々がたくさん出演されていて、ドラマの内容も面白いです。

最近はシーズン11を観ており、その中で印象に残ったシーンがあったので、記事にしようと思います。

主人公はMeredith Greyですが、その時々でスポットライトの当たる人物が変わります。

最近見ていた場面は、胎児外科の権威である女性医師が、脳腫瘍を患っている場面でした。

その脳腫瘍は手術で取るのが難しい場所に存在しており、何人もの脳外科医に治療できないと諦められていました。

女性医師はすでに治療を諦めており、自分の命の続く限り、Arizona Robbinsという医師を自らの後継者として育成しようと力を入れます。

治療を完全に諦めていたところに、同じ病院内の脳外科医が「わたしなら手術で取れる」と手術を勧めます。

最初は「“希望”を持ってしまうことが癌の患者にとって最も大きな問題だ。“希望”を持たされては全て打ち砕かれた。私は治療を受けない。」と治療を拒みます。

でも、少しずつ希望を持ち始め、手術の日が来ます。

10時間を超える長時間の手術が終わり、何日も何日も、女性医師の目が覚めない状態が続きます。

そしてついに、目覚める瞬間が来ます。

気管内挿管のチューブを抜管した瞬間、「Mummy,mummy,…」と子供のように言い始めたので、わたしもドキッとしました。

脳の機能に問題が生じたのかと思ったからです。

でも、「Mummy」は彼女の冗談で、「わたしは大丈夫よ。でも、失明したわね。」と明るく言葉を発します。

視神経の近くの腫瘍だったため、腫瘍は完全に取れたものの、失明したのです。

外科医にとって、目が見えなくなることは外科医としての生活が完全に終わることを意味します。

Arizona Robbinsがショックを受けている横で、彼女は明るくこう言います。

「The point is… I am alive.」

このフレーズがとても印象に残って、しばらく頭から離れませんでした。

重要なことは、今生きているということ、です。

たとえ人生がどんなに辛い状況であったとしても、“生きている”という事実があります。

生きているという事実があれば、それで良いということです。

死が怖いとか不幸だとか、そういうことを言っているのではありません。

人間にとって、死は遅かれ早かれ100%おとずれるので、死と比較することはナンセンスです。

何かとの比較なしの、ただ、“生きていること”の大切さ。

The point is… I am alive.

わたしたちは、生きています。

NewZealand-日焼け

紫外線は目に見えないので写真には写りませんが、NewZealandの紫外線量にはびっくりしました。

日本ではあまり感じない感覚なのですが、日差しが突き刺さります。

晴れていても曇っていても大差はありません。

比較の仕方がわからないのですが、NewZealandの紫外線量は最高で日本の8倍ぐらいになるようです。

わたしのふだんの紫外線対策について少し書きますが、顔や体に塗る日焼け止めはSPF15ぐらいのものを使います。

SPF15というのは日本だと普段の生活で塗るのにちょうど良い数値かなと思います。

そして、日焼け止めを塗った後のメイクは、マスカラなどのポイントメイクはしますがファンデーションはたいてい塗っていません。

日本だと海などに行くのでなければ、SPF15で十分対応できます。

そしてわたしは、サングラスや日傘は一切使いません。

今回NewZealandについた初日に、突き刺さる日差しに気付いてこれはまずいと感じました。

普段は使わないファンデーションを持って行っていたので、滞在中は日焼け止めの上にファンデーションを塗るようにしました。

ファンデーションにも、日焼け止めの機能があるからです。

いま思えば現地で強力な日焼け止めを買えば良かったのですが、1週間ほどSPF15で通してしまいました。

日本に帰るころには日焼けしてしまい、顔にはシミ予備軍が浮き上がってきている状態になっていました。

シミ予備軍が見えているということは、皮膚が紫外線に反応した防御反応の結果、メラニンを作ってくれているということです。

メラニンを作ってくれるということは皮膚がんにはなりにくいので、感心して「わたしの肌、すごいな!」とは思いましたが、わたしの今の価値観からするとできればシミは作りたくないです。

日本に戻ってすぐに、いつもお世話になっているフェイシャルトリートメントのエステティシャンの方に連絡をしました。

今の肌の状態は、あと一息で元にもどる程度にまで復活しましたが、次にNewZealandに行くときの対策を考えています。

日本にいるときは日焼け止めを塗りなおさなくても大きな問題は起きませんが、NewZealand(やAustralia)では適切に対応しないと危険です。

そして今回、日焼けに関して、日本とNewZealandの文化がかなり異なっているのが興味深く感じられました。

日本だと、日常生活で大した日焼けはしないのに、日傘を差している女性が多くいます。

そして、皮膚がんの予防としてではなく、ただ肌の色を保つためのSPF50という強力な日焼け止めの広告をたくさん見ますし、買う人も多いようです。

わたし個人の見解としては、日本でSPF50を普段使いにするのは、日焼け止め効果による恩恵よりも肌への負担が大きすぎるような気がします。

一方NewZealandだと、日傘を差したりアームカバーをしているのはかっこいいものではないそうです。

実際、サングラスをかけている人はたくさんいましたが、日傘を差している人は見ませんでした。

また、日焼け止めを塗っている人は多いとは思いますが、人前で日焼け止めを塗り直すのは恥ずかしいことのようです。

NewZealandの白色人種の方にとって、程よい綺麗な日焼けをするのがかっこいいのだと耳にしました。

皮膚がんになりにくいけれどメラニンができやすいために過剰な反応をしている黄色人種と、皮膚がんになりやすいバックグラウンドの中で日焼けをしたい白色人種。

文化の話にとどまらず、ひとところにいるとそこから見える光景があって、それがスタンダードだと思いがちになります。

自分から見える光景の外側は、スコトーマ(心理的盲点)になるということですね。

でも、一歩でもそこから出るチャンスがあれば、自分自身のスコトーマを観察することができます。

そのチャンスは、人生にとってのチャンスとなる可能性があると、わたしは思います。

海外に行く必要はなく、ただ、一歩、出てみれば良いだけです。

感覚を大切に

気温が高くなってきて、涼しいスリッパが欲しいなと思いスリッパを買いました。

頭の中でぼんやりと、つま先が開いていて畳を使ったものがいいなと考えていたら、ふと入ったお店にありました。

畳のスリッパはもう10年以上買ったこともなかったのに、不思議なものです。

畳のスリッパを素足で履くととても気持ちが良いです。

今住んでいる部屋に畳はないので、「畳を踏んだ感覚」によっていろいろなものを思い出しました。

今は亡き祖母の部屋のことや、昔住んでいた部屋のことや、神社に見学で入ったときのことや、過去に畳で歩いたことのある情景をどんどん思い出しました。

そのうち慣れるのだと思いますが、今は足の裏で感じている感覚がなんとも心地よくて体に対して感謝の気持ちがわきます。

頭のてっぺんから足の裏まで、自分が今感じている感覚を意識に上げることはとても大切なことです。

体の感覚を意識に上げる、ということは心にゆとりがあってこそできるものでもあるので、普段から意識することが重要だと思います。

「知らない間にケガしていた」ということが起きたら、黄色というよりも赤信号です。

毎日の生活とそれに伴う思考が、嵐のようになっているかもしれません。

「忙しくて余裕がないよ」と言われるかもしれませんが、余裕は、作ることができるものです。

1日10分でもよいので「心を静寂におく」ことを意識してみてください。

reader読者登録

ブログ購読をご希望の方はこちらからご登録ください。