好きなものは好き

わたしたち麻酔科医が“日麻”と呼ぶ、日本麻酔科学会の、今年の学術集会が終了しました。

専門医制度が新しく変わることになり、学術集会の様子が変化しています。

日麻では昨年から、学術集会がディズニーのアトラクションのように混雑するようになりました。

制度がどうなるのか分かりにくいためにとりあえず点数を押さえておこうという動きがあり、もはやwant toではなくhave toで動かざるを得ない部分があるように見受けられます。

おそらく一過性であり、数年後には落ち着くのだろうなと思います。

ちょうど一年ほど前に、「パノプティコン」と「バイオ・パワー」の概念について書きました。

わたし自身の復習もあり、再度記載しておきます。

バイオ・パワーとは、私たちの生活の営みの中で自然に生み出される権力のことです。

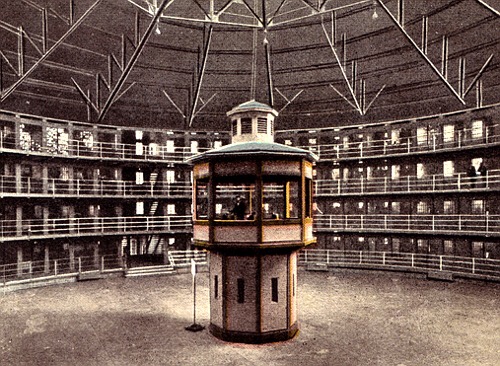

パノプティコンは監獄を見張る一望監視システムのことで、監獄の高い塔に看守がいて、看守が囚人を見張っており、囚人からは看守が見えない構造になっています。

パノプティコンでは、囚人は見られているかもしれないという恐怖で逃亡や暴動を企てなくなり、そこにはバイオ・パワーが働いている。そして社会のシステムはまさにパノプティコンだと、ミシェル・フーコーは指摘しています。

(newsjunkiepostより引用)

以上、昨年の記事より。

実際、社会のあちらこちらで、バイオ・パワーが働いているパノプティコンのような部分があります。

わたしたちは本当は自由なのに、自由でないかのように錯覚を起こしています。

わたしは、学問というものは本来“want toのみ”で追及するものだと考えるので、早く専門医制度が落ち着けば良いなと思います。

たとえ周囲がバイオ・パワーによってhave toで動いているとしても、自分自身はぶれずにいたいものです。

“好きなものは好き”、それだけです。

他人のhave toは、こちらのwant toに関係ありません。

バイオ・パワーが働いている状況下でも、周囲に惑わされることなく自分の心を静観する習慣は、とても大切です。

人工知能の診断精度

先日、BakeryScanを初めて見て驚いた記事を書きました。

記事を書きながら、コンピュータの性能が人間の能力にどのくらい近づくのか考えていました。

今回、興味深い記事を読んだので紹介させていただきます。

医療ガバナンス学会の、6月5日の記事です。

病に感謝する

大切な友人からプレゼントをいただきました。

わたしの大好きなハーブティーです。

嬉しいですし、感謝しています。

では、病気に対して、ふだんみなさんはどのように感じていますか?

病気といっても、擦り傷だったり、風邪だったり、精神的なものであったり、癌であったり、身体にとって本当にたくさんの“異常事態”というものがあります。

病気に、感謝していますか?

自分が病気になったときに、自分の病気に対して感謝するのはなかなか難しいのではないかなと思います。

なんといってもしんどくて辛いことが多いですから。

でも病気は、わたしたちに対して、警告を出してくれる大切なものです。

考え方や、体に対する意識の持ち方や、仕事の仕方や、生活におけるバランスのとり方、とにかく何かに対して警告を出してくれています。

病気はわたしたちに「ちょっと立ち止まって!」と言ってくれる、大切なものです。

病気に対して、怒ったり攻撃的になるのではなく、“感謝”することで治るのが速くなることが多いような気がします。

力任せにねじ伏せようとしても、より大きな力で反発されてしまったら病気は悪化します。

原因をよく考えて、「いつもありがとう。」と感謝する。

わたしはコーチングにおいて、さまざまなことを“意識に上げる”ことを重要視していますが、それにつながるような気がします。

お腹が痛かったら、お腹に対して感謝する。

足に怪我をしてしまったら、足に対して感謝する。

意識して感謝することで、わたしたちの自然治癒力はパワーアップします。

『幼い頃の自分への手紙』

引き続き、公益財団法人五井平和財団の「国際ユース作文コンテスト」から、受賞作品を紹介します。

先ほどと同じく、2016年「より良い未来をつくるための教育」というテーマで書かれた文章のひとつです。

リトル・アリーナ、と幼い自分へ語りかけている文章ですが、この文章にはコーチングにおける重要なポイントが散りばめられています。

「すべては心の持ちようで始まるのだから。」

コーチングは、心の持ちよう、つまりマインドの上手な使い方をお伝えするものです。わたしたちが見ている世界は、わたしたちの心によって決まります。

「すべては育った環境から生まれます。(中略)そこが、この世界の残酷なところです。」

人間は、小さい時に心の中につめ込まれたものを、見ています。成長するに従い、それ以外のものは見えづらくなります。

コーチングでは、スコトーマ(心理的盲点)に入ってしまっているけれど、確かに存在している大切なものを見る、という作業をします。

そして、人生における全ては、「あなた」の選択によって決まります。

幼い頃の自分への手紙(原文は英語)

アリーナ・ラスク(14 歳) ルーマニア・コンスタンツァ市

小さな私へ

この世界はつらい所です。あなたが思っていたようなものではありません。理解するのは難しいでしょうけれど。

これは、誰でもそうなのです。あなたもティーンエイジャーになれば、思っていたほどすごい物は何もないと分かってくるはずです。人は常に自分の力を見せびらかそうとしているし、何と闘っていたのか忘れてしまうくらい長い間、闘っています。それがその人の生き方になっているのです。でも、リトル・アリーナ、あなたはラッキーな人間だということを知ってください。あなたにはどんな質問にも答えてくれる人がいます。あなたに与えられるものを無駄使いするのは残念なことです。

あなたにとってはどれも普通でも、夢のような物だと思っている人たちが本当に大勢いるのだから。

例えば、家や家族、教育を受けるチャンス。

リトル・アリーナ、誰もがあなたと同じようにラッキーなら、この世界はどうなるだろうと考えたことがありますか? たぶん、もう戦争は起きないでしょうね。たぶん、人類として十分に進化して、変化を起こすためには一丸となって立ち上がる必要があると分かっていたでしょうね。教育はそのためにあるのです。つまり、人類が平和に暮らし、交流し、成長するのに必要なことを理解するために。

でも、決して遅すぎることはありません! どこかで誰かがそのうち変化を起こしてくれると言い訳をしながら日々を過ごしてはダメ。あなたがその「誰か」になることができます。すべては心の持ちようで始まるのだから。

まず、しっかり勉強すること。想像力を使って、できるだけたくさん本を読んで、どんどん質問をして、決して恐れずに、学校で質問されるよりも多くの質問をすること。失敗を怖がらずに常に自分に挑戦すること。この通りにやっていればきっと、進化しながら成長して、最後には目標に手が届くようになるはずです。

学校のすべきことは、あなたの精神をきたえて、自分で考えさせ、物事を理解するのを助けること。あなたは質問に対する答えを与えてもらうのではなく、自分で答えを見つけるのです。その日の終わりには、それは知識ではなく知恵になっているから。そして何より、それはあなたと周りの人たちをありのままに受け入れることになるのです。言い換えればチームワークやコミュニケーション、お互いを理解するということなのです。

もちろん、教育の課程は一生続きます。でもきっと、あなたが予想するよりも早く、それをやっと世界とシェアできたと感じられる日が来るでしょう。コミュニケーションやシェアをしてください。

自分が思っていることや感じていることを、決して恐れることなく、世界に向かって発言してください。もう一度言うけど、これはすごいことです。自分の気持ちを話したり、自分の感情を世界とシェアしたりできること、それを平和的に、誰も傷つけずにやれるということは。それは、あなたが教養のある人間だということを示します。そしてすべての人に教えるべきことです。だって、ほんの小さな、普通のことのように思えるから。でも、もしそうなら、今の私たちの生活は違うものになっていたでしょうね。

私たちはみんな、本当に教育を受けたい時に受けられます。あなたのようにラッキーな人は、学校に行く機会を与えられています。でも、人間としての私たちを作り上げるのは学校だけではありません。よく聞いて。すべては育った環境から生まれます。小さい時に周りにいた人たち、その人たちがやっていたこと、言っていたこと、それらすべてが、気づかないうちにあなたの心の中につめ込まれます。人は自分の周りで見られるものをお手本にします。そこが、この世界の残酷なところです。

なかなか信じられないでしょうけど、あなたは、そう、あなただからこそ! 変えられます。あなたからすべてを始められます。あなたが誰かの力になろうと動き出せば、人はあなたをお手本とするでしょう。その行動と優しさをあちこちに広めていくでしょう。これは成長の過程で、徐々に世界全体が良くなっていくでしょう。そこに教育の意味があるのです。

そして最後に、小さな私へ。常に忘れないでほしいのは、人生を思い通りに進めていく方法を、自分で選ばなければいけないということ。「あなたが」選ぶのです。そしてあなたに与えられているものをすべてうまく活用して、成長してください。勉強してください! あなたとあなたの周りの人たちのためにより良い世界を作ってください。

だってそうすれば、この広い世界はリトル・アリーナ、あなたのものだから! まだあなたのものになってないならね。

愛を込めて

未来のあなたより

『まほうの質問』

公益財団法人五井平和財団の「国際ユース作文コンテスト」から、受賞作品を紹介したいと思います。

今回は、2016年「より良い未来をつくるための教育」というテーマで書かれた文章です。

わたしも子供のとき、母親に質問し続けたのを思い出しました。

9歳の子に、「わたしに続いて!」と言われているような気がします。

『まほうの質問』(原文は英語)

アンゲル・マリア(9歳) ルーマニア・ブカレスト市

私たちは子どもでとても小さかったので、まわりを見回してよく同じ質問をしました。「なぜ?」と。私たちがとにかく質問さえすれば、ふしぎなことにまほうがかかって、よくわかる正しい答えが返ってきました。最初は両親から、その後は先生から。そうやって私たちの問題や疑問は解決されてきました。

私の国ルーマニアでは、子どもはほとんどの時間を学校で過ごし、教養のある人間になるために知らなければならないことを学びます。教養のある人たちは親切で思いやりがあり、他の人のために働きます。

残念なことに、私はテレビのニュースで、十分な食べ物がなく、戦地やひどく汚れた場所でくらしている子どもたちを見たことがあります。母親は子どもを腕にしっかりと抱いて一緒に泣いていて、父親は銃を抱えていました。その子どもたちのためになる物は何もないように見えました。彼らは学校にも行くことができないと思います。

そこで私はまた同じ質問をしてみました。でも、今回はまほうのような答えは返ってきませんでした。悲しみでいっぱいの答えばかりだったのです。「地理的に不利な場所だから」「資源のために戦っているから」「宗教の対立があるから」と、どれも私には理解できない答えでした。さらにもっと驚いたのは、すべての答えに、「どの問題にも解決の方法がない」という言葉が入っていたことです。なぜだかわかりませんでしたが、一つだけはっきりわかったのは、まほうの質問が突然、その力をなくしてしまったということです。

何かをしなければ! 私たち、こんなことを放っておいてはいけないわ!

たくさん考えて、私は子どもたちを助ける方法を見つけました。友達みんなに協力してもらってチームを作り、地球に住むすべての生きものにとってよりよい場所へと、地球を変える計画を始めたのです。私たち一人一人が仲間や友だちをたくさん集めて、みんな一緒になって環境を守り、公害を減らし、天然資源をリサイクルし、むだづかいをしないようにします。そうすれば、私たちのような環境にいる人間が、不利な場所の人たちのために資源をとっておくことができます。

でも、戦争をやめさせるためには、もっと助けが必要でした。両親と話して、人間と思いやりのあるりっぱな行動は強くつながっていて、このつながりが愛や友情、そしておたがいを理解することだと知りました。悲しいことに、この考えを世界中の人と分かち合うのはむずかしいです。ここでまた、まほうの質問「なぜ?」をしてみると、解決の方法が返ってきました。「自分と自分のまわりの人たちをよくすること。そのためには強い意志を持って一生けん命にやらなければならないけど、やがては世界中に広がって、他のことも変えられるようになる」。

今、私はやらなければならないことがわかっています! そして、それを達成するには学校が重要な役割を果たすと思います。

私たちは新しい情報を見つけたり、新しい技術を身につけたり、新しいことを理解するのに、すでに本やコンピューターを使っています。

社会見学をすれば、いろいろな物に対する知識や理解が深まり、勉強のテーマが身近に感じられると思います。また、グループやチームごとにまとまって勉強をすれば、考えを伝え合うことが上手くなって、他の人の意見をおたがい理解したり受け入れたりできるようになると思います。授業には宗教も入れるべきです。世界の主な宗教をすべて解説し、その違いや似ている点を教えるべきです。そうすれば私たちはもっとおたがいを理解できるようになるでしょう。

健康に対する教育もとても大切です。子どもは健康的な食事をとる方法や、応急手当の方法、また人や動物を傷つけてはいけない、助けなければならないということを知っておかなくてはなりません。

心も体も一緒に成長させるために、体育の授業には合気道を入れるといいと思います。合気道は相手を傷つけない日本の護身術で、心と体のバランスを整えてくれます。

また、芸術も子どもがおたがいを理解するのに役立ち、世界の新しい見方を教えてくれると思います。

この計画は私たちみんなにとって本当に大きな挑戦ですが、私たちの後に続く人が世界中でどんどん増えていくと思います。

大きくなってどんなことも最高にうまくできるようになっても、自分自身に「なぜ?」と質問し続けることはとても大切だと思います。答えを探し続けることだけでも、もっとよい人間になれるからです。

reader読者登録

ブログ購読をご希望の方はこちらからご登録ください。